Nah am Wasser gebaut – haben zunehmende Trockenheit und Hitzeperioden Einfluss auf Kernkraftwerke?

Wofür benötigt ein KKW Kühlwasser?

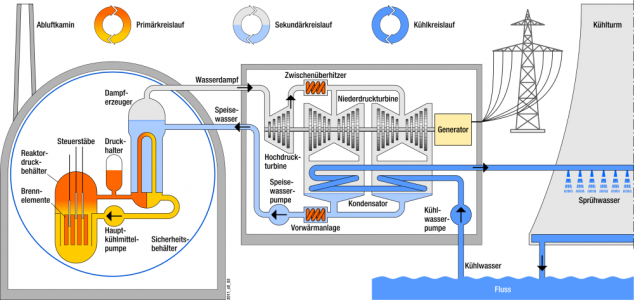

In allen weltweit betriebenen KKW wird die im Reaktor erzeugte Energie im Turbosatz (Turbine + Generator) in elektrische Energie umgewandelt.

Dabei wird in der Turbine die Energie des Dampfes in Rotationsenergie gewandelt, die dann im Generator in elektrische Energie umgewandelt wird. In der Turbine wird diese Umwandlung erreicht, indem man Dampf, der mit hohem Druck vom Reaktor oder den Dampferzeugern kommt, in einen Kondensator entspannt, in dem ein Unterdruck herrscht.

Mit der Dampfströmung vom Eintritt der Turbine zum Kondensator wird dann über speziell geformte Schaufeln die Turbinenwelle in Rotation versetzt. Je größer die Druckdifferenz zwischen Turbineneintritt und Kondensator, umso effektiver erfolgt die Energieumwandlung. Um im Kondensator einen entsprechend niedrigen Druck zu erreichen, wird dort sehr viel Kühlwasser benötigt. Aufgrund der physikalischen Gegebenheiten erreicht der Wirkungsgrad von Dampfturbinen nur 30 bis 50 Prozent. Das heißt, dass die Hälfte bis zwei Drittel der im Kernkraftwerk erzeugten Energie über das Kühlwasser an die Umwelt abgegeben wird.

Über Kühltürme kann Wärme an die Umwelt abgegeben werden

Dafür wird eine große Menge an Kühlwasser benötigt, weshalb Kernkraftwerke in der Regel an einem Fluss oder an einer Meeresküste gebaut sind. Ist ausreichend Kühlwasser vorhanden, kann das Wasser aus dem Fluss oder Meer direkt durch den Kondensator gepumpt werden und die Wärme wird in den Fluss oder das Meer abgeleitet. Reicht die vorhandene Kühlwassermenge nicht aus, werden Kühltürme eingesetzt, in denen die Wärme an die Atmosphäre abgegeben wird:

Das im Kondensator erwärmte Wasser wird im Kühlturm verrieselt. Hierbei verdampft ein Teil des Wassers und steigt dank der Kaminwirkung nach oben. Von außen ist diese Wasserdampf-Schwade gut sichtbar.

Durch die Verdampfung eines Teils des Wassers wird der andere, weitaus größere Teil des Wassers abgekühlt, sammelt sich unten im Kühlturm und wird wieder zum Kondensator gepumpt. In diesem Fall ist nur der durch die Verdampfung entstehende Wasserverlust aus dem Gewässer zu kompensieren.

Eine Besonderheit ist die so genannte Ablaufkühlung. Dabei wird das Kühlwasser dem Gewässer entnommen, durch den Kondensator in den Kühlturm gepumpt, wo es schon etwas abgekühlt und dann wieder in das Gewässer geleitet wird. Dadurch wird der Wärmeeintrag in das Gewässer deutlich reduziert. Hier ist auch ein Mischbetrieb möglich, bei dem ein Teil des Kühlwassers wieder in den Kondensator zurückgepumpt und ein anderer Teil in das Gewässer eingeleitet wird.

Grundsätzlich gilt: Je höher die Kühlwassertemperatur, desto geringer der Unterdruck im Kondensator und desto schlechter die Energieumwandlung in der Turbine.

Das gleiche gilt im Prinzip für jedes Dampfturbinen-Kraftwerk

Prinzipiell verfügt jedes Kraftwerk, in dem eine Dampfturbine zur Stromerzeugung verwendet wird, über einen solchen Kühlwasserkreislauf. Dementsprechend müssen auch Kohle- oder Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke bei Hitze und/oder Trockenheit heruntergefahren werden.

Doch warum ist das so? Die Vermutung liegt nahe, dass die Kühlung der Anlage durch das aufgewärmte oder nicht mehr verfügbare Wasser nicht mehr gewährleistet sei. Oder aber, dass die Kraftwerke so viel Wasser abpumpen würden, dass sie die Flüsse endgültig trockenlegen würden. Das ist allerdings beides nicht der Fall. Vielmehr ist es so, dass ökologische Argumente ausschlaggebend für die Leistungsreduktionen sind.

Leistungsreduktion bei Hitze: Ökologische Aspekte sind ausschlaggebend

So verlangen die behördlichen Umweltauflagen, dass die Flusstemperatur flussabwärts des Kraftwerks und die Temperatur des Wassers, das zurück in den Fluss oder das Meer geleitet wird, gewisse Grenzwerte nicht überschreitet. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Tier- und Pflanzenwelt geschützt und das ökologische System nicht aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Ist abzusehen, dass solche Grenzwerte erreicht werden, muss die Leistung des Kraftwerks reduziert werden, um die benötigte Kühlwassermenge zu reduzieren bzw. das Kühlwasser nicht zu sehr zu erwärmen.

Diese Grenzwerte unterscheiden sich – und zwar nicht nur im nationalen Vergleich; so dürfen beispielsweise Ableitungen in Meere in der Regel wärmer sein als in Flüsse, da sich das aufgewärmte Wasser im Meer besser verteilt. Doch auch bei den Flüssen gibt es Unterschiede: So gelten beispielsweise für die Isar strengere Auflagen als für die Weser, da für den Gebirgsfluss Isar kühlere Temperaturen als Grenzwerte festgelegt sind.

Arbeiten der GRS zu dem Thema

Die GRS hat die Auswirkungen von Extremwetterereignissen (einschließlich Hitzeperioden) auf den Betrieb von Kernkraftwerken in der Vergangenheit schon mehrfach untersucht – unter anderem in dem Forschungsprojekt Untersuchungen zu extremen Wetterereignissen und Witterungsbedingungen. Zudem werten die Fachleute solche Ereignisse regelmäßig für das Bundesumweltministerium aus.

Mit dem Ergebnis: Ein ernstes sicherheitstechnisches Problem stellen längere Hitzeperioden nicht dar, da sie in der Regel relativ lange im Voraus vorhersehbar sind und die Wassertemperaturen nur langsam ansteigen. Somit können frühzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, beispielsweise das Abfahren der Anlage oder deren Leistungsreduktion sowie die Sicherstellung des Kühlwasserbedarfs.

Zu beachten ist weiterhin, dass auch die Sicherheitssysteme im Kernkraftwerk, wie z. B. die Notstromdiesel, im Anforderungsfall gekühlt werden müssen. Bei der Auslegung der Kühlsysteme wurden gewisse Maximalwerte für das Kühlwasser angesetzt. Es ist deshalb auch zu überprüfen, ob diese Auslegungswerte eingehalten werden.

Allerdings können Hitzeperioden Einbußen bei der erzeugten Leistung der Kernkraftwerke – sowie allgemein Kraftwerken mit Dampfturbinen – verursachen, wodurch weniger Strom produziert wird.