Auswirkungen von Subrosion auf ein mögliches Endlager im Steinsalz

Im Standortauswahlgesetz ist festgelegt, dass der sogenannte einschlusswirksame Gebirgsbereich (ewG) eines Endlagers im Wirtsgestein Steinsalz seine Barrierefunktion über den Bewertungszeitraum von einer Million Jahre beibehalten muss. Verschiedene Prozesse und Faktoren können zu einer Beeinträchtigung dieser Barrierefunktion führen.

Dazu gehören die unterirdische Auslaugung und Verfrachtung von meist leicht löslichem Gestein (wie Steinsalz), was in der Fachsprache als Subrosion bezeichnet wird. In einem von der Bundesgesellschaft für Endlagerung geförderten Forschungsvorhaben untersuchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der GRS solche Subrosionsprozesse und deren mögliche Einflüsse auf ein Endlager für hochradioaktive Abfälle im Steinsalz.

Eigene interaktive Webanwendung entwickelt

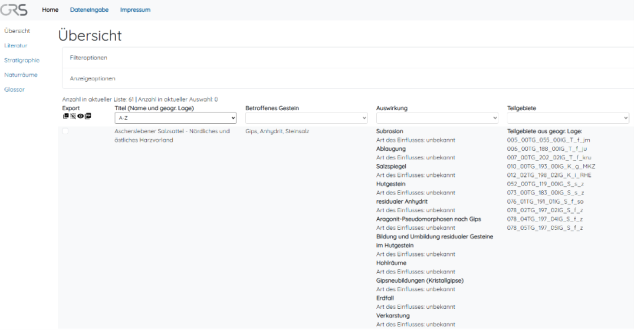

In einem ersten Schritt erfolgte eine systematische Zusammenstellung der von Subrosion betroffenen Gebiete in Deutschland, inklusive der diesen Prozess beeinflussenden Faktoren und der an Salzstrukturen in Deutschland ermittelten Subrosionsraten.

Einträge nach verschiedenen Kriterien filterbar

In dieser Webanwendung sind die stratigraphischen Einheiten (also die Erdschichten), in denen Subrosionsvorgänge verbreitet auftreten, nach regionalgeologischer Verbreitung zusammengestellt. Sie enthält 78 Einträge zu geographischen Lagen, in denen Subrosionserscheinungen beobachtet wurden, und 270 Einträge zur Subrosion.

Mithilfe der Webanwendung können die Einträge nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden, z. B. nach der von der Subrosion betroffenen stratigraphischen Einheit, der beobachteten Teufe (bergmännisch für die „Tiefe“) der Subrosion oder nach den Angaben zu Tektonik und Genese der geologischen Formation. Auf diese Weise können Prozesse, Faktoren und ihre Zusammenhänge sowie mögliche Einflüsse auf die im Standortauswahlverfahren festgelegten Teilgebiete identifiziert werden.

Modellrechnungen zur Grundwasserströmung

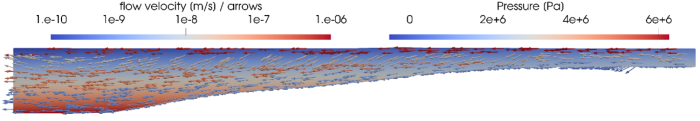

Das Ausmaß möglicher zukünftiger Subrosionsprozesse lässt sich mithilfe von Grundwassermodellen untersuchen. Um also bewerten zu können, welchen Einfluss mögliche Subrosionsraten im Laufe der Jahre bis Jahrhunderttausende auf einen Endlagerstandort im Salzgestein haben könnten, führten die Forschenden in einem zweiten Schritt Modellrechnungen zur Grundwasserströmung mit dem GRS-Code d3f++ durch. Hierbei mussten sie Einflussfaktoren wie Dichteströmung oder Auswirkungen von Klimaveränderungen auf die Subrosion berücksichtigen.

Bessere Bewertung des Radionuklid-Einschlusses

Die Untersuchungsergebnisse dienen als Grundlage dafür, den Einschluss von Radionukliden in einem Endlagersystem im Wirtsgestein Steinsalz besser bewerten und einen möglichen Einfluss von Subrosion besser abschätzen zu können. Durch die Zusammenstellung von Subrosionserscheinungen und ihre geographische Verteilung in der Webanwendung stehen zudem Informationen aus der Literatur gebündelt zur Verfügung.

Durch eine qualitative Bewertung der Subrosionsprozesse über den Bewertungszeitraum wurden die Risiken verschiedener möglicher Klimaszenarien über den Bewertungszeitraum in Deutschland analysiert. Die quantitative Bewertung mittels numerischer Grundwassermodelle unterstützt die vorangegangene qualitative Analyse mit Modellergebnissen. Während der Arbeiten wurden offene Forschungsfragen und mit Ungewissheiten behaftete Prozesse identifiziert.

Projekt-Highlights Endlagerung

Egal, ob ein Endlager für hochradioaktive Abfälle in Deutschland im Kristallin, im Steinsalz oder im Tongestein umgesetzt werden wird, für das jeweilige Wirtsgestein muss ein geeignetes Endlagerkonzept entwickelt werden. Ein wesentlicher Bestandteil eines solchen Endlagerkonzeptes ist der Endlagerbehälter. Bei der Entwicklung von Endlagerbehältern müssen unter anderem Kriterien wie Handhabbarkeit, Einschlussvermögen und Abschirmung beachtet werden.

Endlagerforschende zeichnen mit Simulationsprogrammen ein Bild der Zukunft eines Endlagersystems. Wie präzise und realitätsnah die Prognose ist, hängt ganz wesentlich von den verwendeten Eingabedaten für die Berechnungen ab. Der von der GRS entwickelte Simulationscode Radi berechnet die Zerfallsketten der radioaktiven Stoffe aus den eingelagerten Abfällen. Er beantwortet die Frage, wie viel 'Radioaktivität' nach einem bestimmten Zeitraum noch vorhanden ist und stellt somit die Grundlage für weitere Simulationen dar.

Hochradioaktive Abfälle geben Energie in Form von Wärme ab. Bei der Planung eines sicheren Endlagers spielt deshalb auch das Thema Wärme eine entscheidende Rolle. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat nun festgelegt, welche Temperaturen die eingelagerten Behälter an ihrer Oberfläche maximal erreichen dürfen. Die Temperaturen sind auch auf der Basis von Forschungsergebnissen der GRS bestimmt worden. Die Forscherinnen und Forscher der GRS haben hierfür eine neue Methodik entwickelt, mit der sich Aussagen über die Temperaturverträglichkeit treffen lassen.