Wasserstoff aus Kernenergie – Sicherheit im Fokus

Die Europäische Union verfolgt das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wasserstoff gilt dabei als eine Schlüsseltechnologie – vor allem für Industrie, Verkehr und Energieversorgung. Doch bislang stammt der Großteil des in Europa produzierten Wasserstoffs aus fossilen Quellen. Das Forschungsprojekt NPHyCo – kurz für: Nuclear Powered Hydrogen Cogeneration – setzte hier an und prüft, ob und wie Wasserstoff künftig in großem Maßstab klimafreundlich mithilfe von Kernenergie erzeugt werden kann.

Das Projekt wurde im Rahmen des Euratom-Forschungsprogramms gefördert und von einem internationalen Konsortium bearbeitet, darunter Forschungseinrichtungen, Industrieunternehmen und Behörden aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Tschechien und der Ukraine.

Zielsetzung und Vorgehen

Ziel von NPHyCo war es, die technische, wirtschaftliche und sicherheitstechnische Machbarkeit der Wasserstoffproduktion in unmittelbarer Nähe zu einem Kernkraftwerk zu untersuchen. Die GRS war als Projektpartner für die sicherheitstechnische Analyse zuständig – insbesondere für die Analyse möglicher Auswirkungen von Wasserstoffanlagen auf das KKW im Falle einer Wasserstofffreisetzung und -explosion.

Als Referenzanlage diente das ukrainische Kernkraftwerk Riwne. Die Forschenden analysierten beispielhaft, wie ein Elektrolyseur zur Wasserstofferzeugung in ein bestehendes Kraftwerksgelände integriert werden könnte.

Dabei betrachteten sie nicht nur unterschiedliche Standorte für die Wasserstoffanlage – etwa direkt auf dem Kraftwerksgelände oder in größerer Entfernung –, sondern auch verschiedene Formen der technischen und betrieblichen Einbindung: So untersuchten sie unter anderem, ob der Elektrolyseur ausschließlich mit Strom aus dem Kernkraftwerk oder zusätzlich über das öffentliche Netz versorgt wird, und ob die Anlage im Dauerbetrieb läuft oder flexibel eingesetzt wird – etwa in Zeiten geringer Stromnachfrage oder bei niedrigen Börsenstrompreisen.

Eine eigens entwickelte Entscheidungsmatrix half dabei, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Varianten systematisch zu bewerten – unter anderem im Hinblick auf Sicherheit, Genehmigungsaufwand, technische Machbarkeit und wirtschaftliche Effizienz.

Die Rolle der GRS: Sicherheitsanalysen im Detail

Die GRS war im Projekt für die Analysen externer Gefährdungspotenziale zuständig, insbesondere für mögliche Auswirkungen von Wasserstoffexplosionen auf die Strukturen des Kernkraftwerks.

In diesem Zusammenhang wurden Worst-Case-Unfallszenarien analysiert, die die besonderen Bedingungen berücksichtigen, die für die Entstehung und anschließende Entzündung von Wasserstoffdampfwolken erforderlich sind. Unter der Annahme dieser Szenarien wurden mithilfe von mathematischen Modellen Mindestabstände zwischen den Strukturen des Elektrolyseurs und des Kernkraftwerks festgelegt, um Auswirkungen von Wasserstoffexplosionen auf die Strukturen des Kernkraftwerks auszuschließen.

Sicherheitsabstände und Gefährdungsszenarien im Fokus

Dabei zeigte sich beispielsweise, dass bei einer Wasserstoffmenge von 30 Kilogramm – wie sie typischerweise in einem Pufferbehälter eines Elektrolyseurs vorkommt – ein Sicherheitsabstand von rund 150 Metern erforderlich ist, um kritische Druckbelastungen auf das Kernkraftwerk zu vermeiden. Grundlage dieser Berechnung waren konservative Annahmen zu Leckage, Zündung und Ausbreitung. Bei größeren Mengen, etwa in Speichertanks mit mehreren Tonnen Wasserstoff, steigen die erforderlichen Abstände auf über 1.000 Meter.

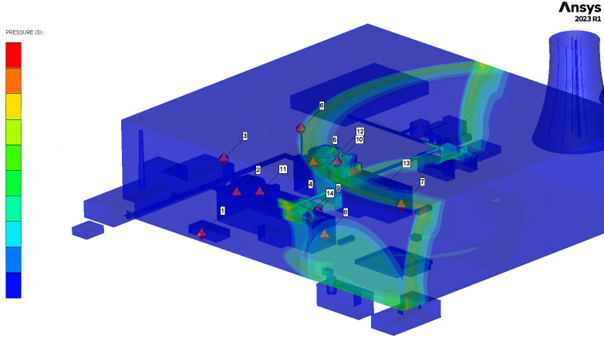

Für die detaillierte Simulation von Explosionsmodellen kam das Programm ANSYS AUTODYN zum Einsatz. Es kann unter Bezugnahme unterschiedlicher mathematischer Modelle im Zusammenspiel mit einer Vielzahl von Eingangsparametern berechnen, wie sich Druckwellen in einer komplexen Umgebung wie einem Kraftwerksgelände ausbreiten und wie Gebäude diese Wellen reflektieren oder abschirmen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berechneten mithilfe des Programms die Explosionslasten auf verschiedene Gebäudestrukturen.

Die Wasserstoffausbreitung und die mögliche Bildung brennbarer Wasserstoff-Luft-Gemische innerhalb der Wasserstoffelektrolyseanlage wurden unter Verwendung des von der GRS entwickelten COCOSYS-Codes untersucht. Die COCOSYS-Berechnungen wurden für zwei verschiedene Lösungen der Wasserstoffproduktionsanlage (für eine Containerlösung und für eine Gebäudelösung) und mit unterschiedlichen Leckgrößen durchgeführt. Generell wurde festgestellt, dass die Wasserstoffausbreitung in den Anlagen und die Bildung brennbarer Wasserstoff-Luft-Gemische stark von der Größe des Lecks sowie von der jeweiligen Anordnung der Wasserstoffproduktionsanlage (Container oder Gebäude) abhängen. Es wurde bestätigt, dass ein geeignetes Belüftungssystem eine der Schlüsselkomponenten ist, um Wasserstoff aus geschlossenen Räumen zu entfernen und die Bildung brennbarer Wasserstoff-Luft-Gemische zu verhindern.

„Unsere Analysen zeigen, dass eine sichere Integration von Wasserstoffanlagen nur möglich ist, wenn bestimmte sicherheitstechnische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt werden.“

Sara Beck,Projektleiterin

Erkenntnisse und Ausblick

Insgesamt konnte mit den Untersuchungen gezeigt werden, dass die Kopplung von Wasserstoffproduktion und KKW unter bestimmten Bedingungen grundsätzlich möglich ist – vorausgesetzt, die sicherheitsrelevanten Aspekte werden frühzeitig und umfassend berücksichtigt. Besonders entscheidend ist dabei, dass zwischen der Wasserstoffanlage und den kerntechnischen Gebäuden ausreichend Abstand eingehalten wird, um die Auswirkungen möglicher Druckwellen oder mechanischer Belastungen im Störfall zu minimieren.

Ebenso wichtig ist eine wirksame Belüftung der Anlage, damit sich austretender Wasserstoff nicht in gefährlichen Konzentrationen ansammeln kann. Ergänzend dazu müssen Detektionssysteme zuverlässig in der Lage sein, Leckagen frühzeitig zu erkennen und die Anlage automatisch abzuschalten, bevor kritische Zustände entstehen.