Das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi im März 2025 - Ein Überblick 14 Jahre nach dem Reaktorunfall

Umgang mit ALPS-Wässern

Immer noch fallen auf dem Anlagengelände täglich größere Mengen kontaminierter Wässer an, die in Tanks gelagert werden müssen. Zuletzt wurde die Menge mit rund 80 Kubikmeter (m³) pro Tag angegeben (Stand September 2024). Zum Vergleich: Im Jahr 2020 lag die Menge noch bei rund 140 m³. Diese Wässer entstehen zum einen durch den Grundwasserzufluss in die Reaktorgebäude 1 bis 3 hinein und zum anderen dringen Niederschläge direkt in die Reaktorgebäude ein. Innerhalb der Gebäude nimmt das Wasser radioaktive Stoffe auf. Es wird abgepumpt und in diversen Prozessschritten gereinigt. In einem ersten Schritt werden die Radionuklide Cäsium und Strontium herausgefiltert und das Wasser wird entsalzt. Ein Teil des so gereinigten Wassers wird zur Kühlung der Reaktoren genutzt und wieder in diese eingespeist. Das nicht zur Reaktorkühlung eingesetzte Wasser durchläuft weitere Reinigungsschritte im sogenannten Advanced Liquid Processing System (ALPS), in dem zahlreiche Nuklide – bis auf Tritium – herausgefiltert werden (siehe hierzu auch GRS-Webbeitrag).

Mit Maßnahmen zur Verringerung der anfallenden Wassermenge (insbesondere Abdichten der Reaktorgebäude gegen einen Grundwasserzutritt, sowie zusätzlich Versiegelung von Gebäuden und Einhausung des Blocks 1 sollen die Wassermengen bis zum fiskalischen Jahr 2028 auf 50 bis 70 m³ pro Tag reduziert werden.

Die anfallenden Wässer werden auf dem Anlagengelände in Tanks gelagert. Da der Platz auf dem Anlagengelände und damit die zur Verfügung stehende Lagerkapazität begrenzt sind, wurde von der japanischen Aufsichtsbehörde genehmigt, dass diese Wässer aus den Tanks nach einer gegebenenfalls weiteren Aufbereitung und einer unabhängigen Überprüfung auf Einhaltung vorgegebener zulässiger Grenzwerte für Nuklidkonzentrationen, ins Meer eingeleitet werden dürfen. Die drei ersten Einleitungen fanden im Jahr 2023 statt. 2024 (seit dem letzten Jahrestag) wurden sieben weitere Einleitungskampagnen über einen Zeitraum von jeweils drei Wochen durchgeführt. Pro Einleitung wurden ca. 7.800 m³ Wasser ins Meer eingeleitet. Die nächste Kampagne war für Februar/März 2025 vorgesehen. Die jeweils aktuellen Mengen und Werte werden von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) und von Betreiberin TEPCO veröffentlicht.

Die IAEO hat im Februar 2025 zusätzliche Testmaßnahmen mit Bezug zur Einleitung der ALPS-Wässer ins Meer eingeführt. In die Untersuchung der Wässer sind demnach nun neben den Laboratorien der IAEO und japanischer Institutionen zusätzlich auch Wissenschaftler aus China, Südkorea und der Schweiz eingebunden.

Für die temporäre Aufbewahrung der aufbereiteten ALPS-Wässer waren und sind sowohl verschraubte als auch geschweißte Lagertankkonstruktionen in verschiedenen Anlagenbereichen im Einsatz. In einigen Bereichen werden die Tanks derzeit abgebaut, um Platz für Einrichtungen zur Zwischenlagerung von Kernbrennstoffen zu schaffen, die im Zuge des Rückbaus aus den Reaktoren geborgen werden. TEPCO hat im Februar 2025 erstmals probeweise einen verschweißten Lagertank demontiert.

Zustand der Blöcke

Die Anlagenparameter (Temperaturen, Radioaktivitätswerte etc.) der Blöcke haben sich kaum verändert. Im Jahr 2024 fanden vereinzelt Inspektionen in den Reaktorgebäuden und den Sicherheitsbehältern der Blöcke 1 bis 3 mit Hilfe von Videokameras und Flugdrohnen statt, um die Kenntnisse über den bisherigen Anlagenzustand, insbesondere im Hinblick auf die Lage von Kernschmelze, zu verbessern.

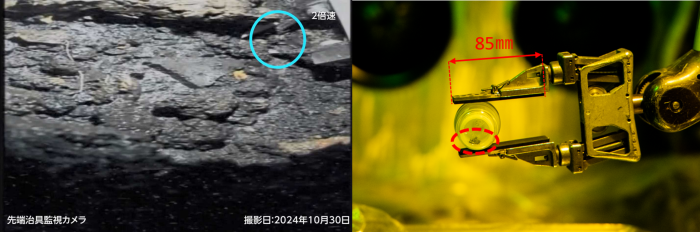

Im Oktober 2024 wurde mit Hilfe eines Roboters erstmalig ein Kernschmelzfragment aus dem Sicherheitsbehälter von Block 2 geborgen (siehe Abbildung 1).

Das geborgene Fragment ist ca. 5 Millimeter groß und wiegt 0,7 Gramm. Mittels einer Spektralanalyse wurde Europium-154 in der Probe entdeckt, was darauf hindeutet, dass es sich um geschmolzenen Brennstoff handelt. Bei weiteren Untersuchungen, die das Japan Atomic Industrial Forum veröffentlichte, konnten Spuren von Zirkonium, Chrom und Nickel nachgewiesen werden, die wahrscheinlich aus der Brennstoffhülle und den Strukturteilen der Brennelemente stammen, sowie zusätzlich Silizium, Kalzium und Magnesium, die möglicherweise aus dem Meerwasser stammen, das in der Frühphase des Unfalls zur Kühlung in die Reaktoren gepumpt wurde. Die Entnahme eines weiteren Kernschmelzfragments ist im Frühjahr 2025 geplant.

Die neue Einhausung von Block 1 soll im Sommer 2025 fertiggestellt werden. Nach den derzeitigen Planungen ist das Entladen der Brennelemente aus dem Lagerbecken ab dem Jahr 2027 vorgesehen. Lediglich in den Lagerbecken der Blöcke 1 und 2 sind noch Brennelemente vorhanden.

Der Anbau an Block 2, über den die Brennelemente aus dem Lagerbecken entladen werden sollen, befindet sich weiterhin im Bau. Mit seiner Fertigstellung und dem Beginn des Entladens der Brennelemente wird zwischen 2025 und 2026 gerechnet.

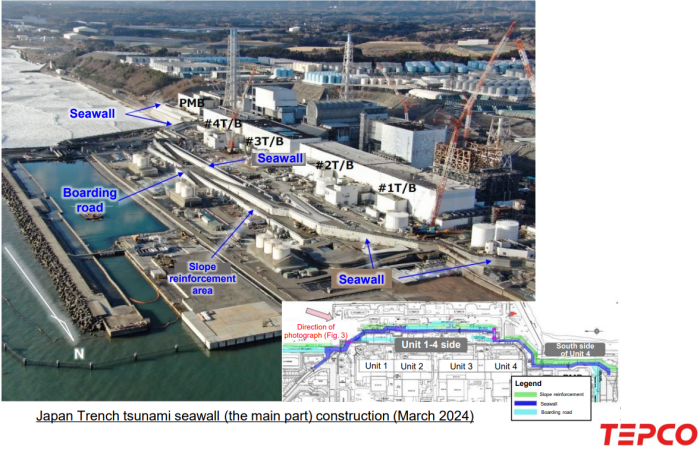

Im März 2024 wurde ein neuer Tsunamischutzwall fertiggestellt. Er trennt die Blöcke 1 bis 4 meerseitig auf einer Länge von rund einem Kilometer vom Hafenbereich. Er reicht 13,5 bis 16 Meter über Meeresniveau (siehe Abbildung 2).

Die kontaminierten Erdmassen, die im Zuge der Aufräumarbeiten am Standort abgetragen wurden, werden bislang zur Aufbewahrung (zusammen mit Rückständen aus der Verbrennungsanlage auf dem Anlagengelände) in ein Zwischenlager nahe der Städte Okuma und Futaba transportiert. Ein Teil des Erdreichs soll recycelt und zum Beispiel im Tiefbau wiederverwendet werden. Für den Teil, der nicht recycelt werden kann, plant das Umweltministerium bis zum Jahr 2030 einen Endlagerstandort auszuwählen.

Kernenergie in Japan

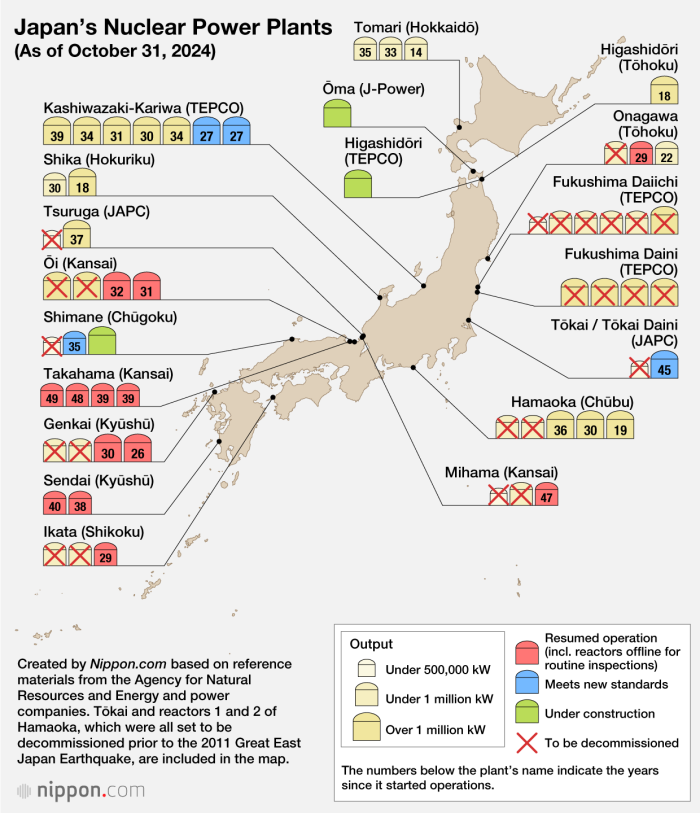

2024 wurden in Japan 89 Terawattstunden Strom aus Kernenergie erzeugt, 9,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Aktuell sind 14 KKW mit einer Gesamtleistung von mehr als 13 Gigawatt in Betrieb (siehe nachfolgende Abbildung), darunter erstmals nach dem Reaktorunfall in Fukushima auch wieder zwei Siedewasserreaktoren (Onagawa-2 und Shimane-2) (siehe Japan Atomic Industrial Forum). Weitere Anlagen befinden sich in der behördlichen Prüfung zum Wiederanfahren. Drei Anlagen befinden sich derzeit im Bau, Ohma, Higashidori and Shimane-3.

Energiepolitisch setzt Japan (nach dem Unfall von Fukushima Daiichi) wieder vermehrt auf Kernenergie. Unter anderem hat das Land im Zuge ihrer „Green Transformation Policy“ Anfang 2023 beschlossen, sowohl den Neubau als auch längere Laufzeiten für KKW zuzulassen. Im Februar 2025 erklärte die Regierung zudem in ihrem aktualisierten „Energieplan“, dass die Kernenergie weiter ausgebaut werden soll. Im Zuge der Planungen sollen fast alle KKW des Landes wieder in Betrieb gehen, so dass die Kernenergie im Jahr 2040 etwa 20 Prozent der gesamten Stromerzeugung des Landes ausmacht. Zudem soll an der Entwicklung und Installation innovativer Reaktoren der nächsten Generation gearbeitet werden, wie zum Beispiel schnelle Reaktoren, Hochtemperatur-Gasreaktoren und Fusionsenergie.