Kernenergie in den Niederlanden

• In Petten wird mit PALLAS ein neuer Forschungsreaktor gebaut, der den dort noch betriebenen ersetzen soll.

• Zwei niederländische Unternehmen beabsichtigen, gemeinsam mit ausländischen Partnern in den Niederlanden Small Modular Reactors (SMR) zum Einsatz zu bringen; die Regierung will die Entwicklung von SMR fördern.

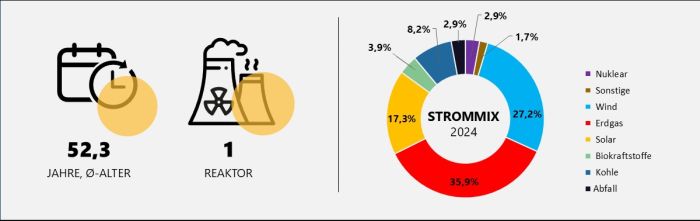

Status quo der Stromerzeugung

In den Niederlanden wird aktuell ein Kernkraftwerk betrieben. Der in der Provinz Zeeland nahe der Ortschaft Borssele gelegene Druckwasserreaktor wurde von der Kraftwerk Union (KWU) errichtet und 1973 in Betrieb genommen. Das KKW verfügt nach einer Modernisierung im Jahr 2006 über eine elektrische Leistung von 482 Megawatt (MW). Dies entspricht einem Anteil von rund 3 Prozent an der gegenwärtigen Gesamterzeugungskapazität in den Niederlanden.

Der relativ größte Teil der Stromerzeugung in den Niederlanden entfällt mit rund 36 Prozent auf Gaskraftwerke; der Anteil von Wind- und Solarerzeugung liegt zusammengenommen bei etwa 44 Prozent.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt etwa 123 Terrawattstunden (TWh) erzeugt. Import und Export von Strom hielten sich annähernd die Waage, mit einem leichten Exportüberschuss von rund 4,2 TWh.

[Wir nutzen die Zahlen der International Energy Agency (IAE), die Zahlen sind gerundet. Tagesaktuelle Erzeugungsdaten nach Energiequelle finden sich auf der Seite Electricity Maps.]

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen

Mit ihrer Klimagesetzgebung aus dem Jahr 2019 haben sich die Niederlande das verbindliche Ziel gesetzt, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 zu halbieren und bis zum Jahr 2050 um 95 Prozent zu reduzieren (gemessen jeweils am Stand 1990). Dazu soll bis zum Jahr 2050 die Stromerzeugung vollständig auf Erneuerbare Energien umgestellt werden. Bereits im Jahr 2018 wurde beschlossen, die Kohleverstromung bis zum Jahr 2030 einzustellen.

Diese Strategie wurde von der im Jahr 2021 neu gewählten Regierungskoalition dahingehend modifiziert, dass auch die Kernenergie eine Rolle beim Erreichen der niederländischen Klimaziele spielen soll, sowohl im Hinblick auf die Stromerzeugung in Ergänzung von Erneuerbaren Energien als auch durch die Erzeugung von Wasserstoff.

Im Oktober 2025 hat die niederländische Regierung einen Gesetzentwurf in das Parlament eingebracht, der eine Verlängerung der Laufzeit des KKW Borssele über das Jahr 2033 hinaus ermöglichen soll; über die eigentliche Genehmigung soll jedoch auf Antrag des Betreibers die niederländische Aufsichts- und Genehmigungsbehörde ANVS entscheiden. Gleichzeitig hat die Regierung angekündigt, ein staatliches Unternehmen, die Nuclear Energy Organization Netherlands (NEO NL), zu gründen. NEO NL soll als zukünftiger Betreiber neu errichteter KKW für die Beauftragung der Projekte, ihren Betrieb sowie deren spätere Stilllegung zuständig sein. Über eine initiale Kapitaleinlage in Höhe von 45 Mio. Euro aus dem staatlichen Klima-Fonds hinaus soll NEO NL weitere rd. 220 Mio. Euro an Staatsbeihilfen erhalten, deren Genehmigung bei der EU-Kommission beantragt wurde.

Aktuelle Planungen und Projekte

Große KKW. Konkret strebt die niederländische Regierung eine Verlängerung des Betriebs des Kernkraftwerks Borssele und den Bau zweier weiterer Leistungsreaktoren an. So hat das Kabinett ANVS damit beauftragt zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen ein Weiterbetrieb des bestehenden Reaktors über das Jahr 2033 hinaus in (sicherheits-)technischer Hinsicht machbar wäre.

Für einen Neubau kommen aus Sicht der Regierung Reaktoren der Generation III+ mit einer elektrischen Leistung von 1.000 bis 1.600 MW in Betracht. Ende 2022 erklärte die Regierung, dass der Standort Borssele für den Neubau präferiert werde; daneben werden drei weitere potenzielle Standorte nahe Rotterdam, bei Eemshaven sowie in Zeeland in Betracht gezogen. Nach Prüfung der vom französischen Energiekonzern EdF sowie den Herstellern Westinghouse (USA) und KHNP (Südkorea) vorgelegten Machbarkeitsstudien für den Bau zweier KKW am Standort Borssele bestätigte ANVS im März 2025, dass die jeweiligen Anlagen bzw. deren Designs (EPR, AP1000 und APR-1400) vorbehaltlich einer detaillierten Prüfung im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens die einschlägigen niederländischen Standards erfüllen. KHNP hatte sich indes bereits kurz vor dieser Entscheidung aus dem Auswahlverfahren zurückgezogen. Über die o. g. Finanzierung von NEO NL hinaus sollen Planung und Bau zweier Reaktoren durch den Staat mit rund 500 Mio. Euro bis 2025 und insgesamt mit circa 5 Mrd. Euro bis 2030 unterstütz werden. Für die Inbetriebnahme der neuen Blöcke wird das Jahr 2035 anvisiert.

Small Modular Reactors - SMR. Das Unternehmen Thorizon, das aus der niederländischen Nuclear Research and Consultancy Group (NRG – s. u.) ausgegründet wurde, plant, bis zum Jahr 2035 am Standort Borssele einen Thorium-Reaktor als Pilotanlage zu errichten. Nach gegenwärtigem Planungsstand soll der Reaktor, in dem als Brennstoff neben Thorium langlebige radioaktive Abfälle eingesetzt werden sollen, eine thermische Leistung von 250 MW haben. Thorizon kooperiert mit NRG sowie Orano und dem Betreiber des Kernkraftwerks Borssele, der EPZ. Im September 2024 wurde bekannt gegeben, dass die niederländische und die französische Aufsichtsbehörde bei der Vorprüfung des Konzepts von Thorizon One zusammenarbeiten werden, um die Bearbeitung der für 2025 erwarteten Anträge auf Vorabgenehmigung in den Niederlanden bzw. zukünftige Genehmigungsverfahren in beiden Ländern zu beschleunigen.

Im August 2022 haben das niederländischen Unternehmen ULC-Energy BV und die britische Rolls Royce SMR eine Vereinbarung geschlossen, die auf einen Einsatz des britischen SMR mit einer elektrischen Leistung von 470 MW in den Niederlanden abzielt.

Auf Grundlage einer „Sondierungsstudie“ zum Einsatz von Kernenergie in der niederländischen Provinz Limburg hat die Provinzregierung im März 2023 eine „SMR-Allianz“ gegründet, an der wissenschaftliche Organisationen, Unternehmen, Netzbetreiber und SMR-Hersteller beteiligt sind. Die Allianz soll als Wissensplattform für eine gesellschaftliche Debatte über eine mögliche Errichtung von SMR in der Provinz dienen. Die Provinz Gelderland hat eine im Februar 2025 veröffentlichte Studie zu möglichen Standorten für SMR in Auftrag gegeben, der zufolge insgesamt fünf Gebiete, teilweise in unmittelbarer Nähe zu Deutschland, die postulierten Voraussetzungen (Verfügbarkeit von Kühlwasser, Strombedarf) erfüllen.

Forschungsreaktoren

Gegenwärtig betreibt die niederländische Nuclear Research and Consultancy Group (NRG PALLAS) im Auftrag der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU einen Forschungsreaktor in Petten. Der 45-MW-Hochflussreaktor wurde 1961 in Betrieb genommen und dient heute insbesondere der Gewinnung medizinisch genutzter Isotope (insbesondere Molybdän-99). An der Universität Delft wird seit 1963 ein Forschungsreaktor in Poolbauweise mit einer thermischen Leistung von 2 MW betrieben, der ebenfalls für medizinische Zwecke sowie u. a. zur Materialforschung eingesetzt wird.

Der Reaktor in Petten soll durch einen neuen Forschungsreaktor (PALLAS) ersetzt werden. Dabei handelt es sich um einen Poolreaktor, der mit schwach angereichertem Uran (< 20 Prozent) betrieben werden soll. Nach Abschluss der in 2023 gestarteten vorbereitenden Arbeiten am Standort – etwa des Betonfundaments der zukünftigen Anlage – im Sommer 2025 und der Erteilung der auf den Reaktor bezogenen Genehmigung begann Ende September offiziell die Errichtung von PALLAS.

Urananreicherung

In Almelo, unweit der Grenze zu Deutschland, betreibt die Firma Urenco eine von drei ihrer europäischen Anlagen zur Anreicherung von Uran für zivile Zwecke. An diesem Standort werden von der Firma ETC, einem Joint Venture von Urenco und Orano, auch die Gasultrazentrifugen gefertigt, die bei der Anreicherung eingesetzt werden. Urenco investiert aktuell in die Erweiterung ihrer Produktionskapazität um 15 Prozent, die ab 2027 abgeschlossen sein soll.

(Stand: Oktober 2025)