Kernenergie in Russland

• Russland ist aktiv mit der Weiterentwicklung der Kernenergie beschäftigt: Zwei konventionelle SMR sind bereits in Betrieb, ein weiterer Leichtwasser- und ein bleigekühlter SMR derzeit im Bau.

• Neben SMR werden derzeit zwei WWER-TOI, zwei WWER-1200 und ein natriumgekühlter schneller Brüter gebaut.

• Das Land exportiert seine Reaktortechnologie in eine Vielzahl von Ländern; zudem ist es weltweit führend in der Urananreicherung.

Status quo der Stromerzeugung

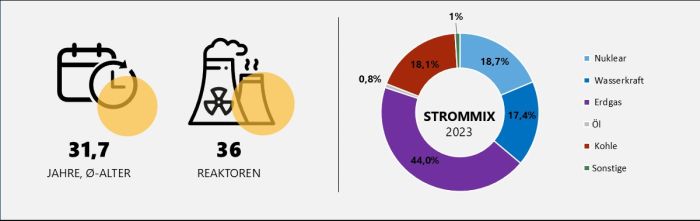

Die mehr als 1.160 Terawattstunden (TWh) Strom werden in Russland überwiegend aus fossilen Energieträgern gewonnen. Daneben spielen Wasserkraft und Kernenergie eine wichtige Rolle, etwa 37 Prozent des Stroms werden so auf CO2-armem Wege generiert; Wind und Solar liegen zusammengenommen gerade einmal im Promillebereich. Russland war in den letzten Jahrzehnten immer ein Nettostromexporteur. Im Jahr 2023 wurden netto etwa 16,5 TWh mehr Strom exportiert als importiert.

[Wir nutzen die Zahlen der International Energy Agency (IAE), die Zahlen sind gerundet. Tagesaktuelle Erzeugungsdaten nach Energiequelle für einen Großteil des Staatsgebietes der Russischen Föderation finden sich auf der Seite Electricity Maps.]

Bei den 36 betriebenen Reaktoren handelt es sich überwiegend um wassergekühlte und -moderierte Druckwasserreaktoren, sogenannte WWER, mit einer elektrischen Leistung von 440, 1.000 oder 1.200 MW. Zusätzlich laufen seit den 1970er- und 1980er-Jahren noch elf graphitmoderierte RBMK, seit 1980 bzw. 2015 zwei natriumgekühlte schnelle Brüter sowie seit 2019 zwei SMR-Blöcke auf dem „schwimmenden“ KKW Akademik Lomonossow, welches die entlegene Stadt Pewek mit Energie versorgt; hierbei handelt es sich um Standardreaktoren, wie sie bei der Eisbrecherflotte eingesetzt werden.

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen

Die im Jahr 2009 verabschiedete Energiestrategie Russlands bis 2030 bildete lange die Grundlage der energiepolitischen Entwicklung und wurde 2015 und 2020 aktualisiert. 2020 trat die Energiestrategie bis 2035 an ihre Stelle; inzwischen arbeitet die Regierung zudem an einer strategischen Ausrichtung bis 2050.

Als Ziele gibt die russische Energiestrategie vor, die natürlichen Energieressourcen effektiv zu nutzen und das Potenzial des Energiesektors zu maximieren. Für das Jahr 2030 wird eine Reduktion der Energieintensität um 56 Prozent (im Vergleich zu 2005) angestrebt. Der Anteil der Kernenergie am Strommix soll in den nächsten Jahrzehnten ungefähr auf gleichem Niveau bleiben. Entsprechend der Strategie bis 2035 sollen die stillzulegenden KKW-Blöcke durch neue Anlagen ersetzt werden und, falls Bedarf besteht, KKW an neuen Standorten errichtet werden.

Bau und Betrieb der KKW obliegt der direkt der russischen Regierung unterstellten Atombehörde Rosatom, die auch für den Export russischer Reaktortechnologie ins Ausland sowie den militärischen Bereich der Kernenergie verantwortlich ist. Im März 2021 erklärte Rosatom, dass der Anteil der Kernenergie am Strommix (entgegen den Planungen in der Energiestrategie) bis 2045 auf 25 % wachsen solle, was die Inbetriebnahme von 24 Blöcken erfordern würde.

Aktuelle Planungen und Projekte

Laufzeitverlängerungen. Sowohl die RBMK- als auch die WWER-440-Reaktoren waren für eine Betriebslaufzeit von 30 Jahren ausgelegt; die Laufzeiten dieser Reaktoren wurden allerdings um 15 Jahre verlängert, sodass sie 45 Jahre lang betrieben werden können. Die Laufzeiten einzelner Anlagen wurden mittlerweile auf 50 bzw. 60 Jahre verlängert. Die Laufzeit des natriumgekühlten BN-600 am KKW Belojarsk wurde um 15 Jahre bis 2040 verlängert.

Große KKW. Gebaut werden aktuell vier Blöcke, davon zwei konventionelle Reaktorblöcke und zwei SMR (siehe unten): In der Oblast Kursk entsteht seit April 2018 das KKW Kursk-II, wo mit den Blöcken 1 und 2 die Prototypanlagen der Baulinie WWER-TOI errichtet werden. Diese sollen die benachbarte Anlage, das KKW Kursk-I, ersetzen. Die Inbetriebnahme des ersten Blocks war ursprünglich für 2022 geplant, nach Angaben von September 2025 soll mit der Inbetriebnahme bis Ende 2025 begonnen werden; Block 2 soll bsi 2027 fertiggestellt werden. Zwei weitere WWER-TOI (Blöcke 3 und 4) sollen hier 2031 bzw. 2034 in Betrieb gehen, die russische Aufsichtsbehörde Rostechnadzor erteilte die entsprechenden Standortgenehmigungen im März 2025. Erster Beton für das Fundament des dritten Blocks soll 2025 fließen.

Konkreter geplant sind zwei neue WWER-Blöcke am KKW Leningrad, das damit auf acht Blöcke anwachsen würde. Im Dezember 2024 wurde die Betonierung des Fundaments für Block 7 abgeschlossen, im Juni 2025 die für Block 8, weitere Arbeiten laufen. Derzeit geht man von einer Inbetriebnahme in 2030 für Block 7 bzw. 2032 für Block 8 aus.

Im August 2024 wurde am Standort des KKW Smolensk-II, wo das Unternehmen Titan-2 bis 2032 bzw. 2034 zwei WWER-TOI-Anlagen zu errichten plant, mit ersten vorbereitenden Arbeiten begonnen. Die Anlage soll die veralteten RBMK-Blöcke des nahe gelegenen KKW Smolensk ersetzen.

Im April 2024 wurde die Baugenehmigung für einen BN-1200 (natriumgekühlter schneller Brüter) am Standort Beloyarsk ausgestellt. Vorbereitende Arbeiten sollen 2025 beginnen, die eigentlichen Bauarbeiten sollen 2027 starten. Am Standort Beloyarsk werden derzeit ein BN-600 und ein BN-800 betrieben.

Anfang 2025 genehmigte die russische Regierung den Bau eines KKW mit zwei natriumgekühlten schnellen Brütern in der Region Tscheljabinsk. Die Inbetriebnahme des ersten Blocks mit einer Leistung von 1.255 MW ist für 2038 geplant. 2040 soll der zweite Block mit den gleichen Parametern in Betrieb genommen werden.

Laut Aussagen von Rosatoms Generaldirektor Alexej Lichatschow von März 2024 plant Russland den Bau von 17 neuen Blöcken bis zum Jahr 2035, unter anderem im Ural, in Sibirien und im Fernen Osten.

SMR. In Russland laufen seit 2019 die beiden eingangs erwähnten 32-MW-SMR auf dem KKW Akademik Lomonossow.

Eine weitere neue Anlage entsteht in der geschlossenen Stadt Sewersk in der Oblast Tomsk. Mit dem bleigekühlten schnellen Brüter will Russland einen geschlossenen Brennstoffkreislauf schaffen. Neben dem Kernkraftwerk selbst umfasst das Projekt auch Anlagen für den Kernbrennstoffkreislauf vor Ort, darunter ein Modul für die Herstellung und Wiederaufbereitung von Brennstoffen sowie ein Modul für die Wiederaufbereitung und das Recycling von bestrahlten Brennstoffen. Bis Ende 2025 sollen die Schlüsselkomponenten des Reaktors installiert worden sein.

Im Jahr 2028 soll am Standort Ust-Kuiga (Jakutien) ein landbasierter SMR, basierend auf dem RITM-200N-Konzept, in Betrieb genommen werden. Eine entsprechende Standortgenehmigung wurde im April 2023 erteilt.

Im Autonomen Gebiet Tschukotka sollen zwei von bis zu vier „schwimmenden“ Reaktoren im Jahr 2028 in Betrieb genommen werden. Die Reaktoren sollen Strom für Projekte zur Erschließung von Erzgebieten liefern.

Weitere kleine Reaktoren sind in Jakutien und der Region Krasonjarsk geplant.

Ausland. Neben Projekten im Inland ist die expansive Ausrichtung der russischen Atomwirtschaft hervorzuheben. Russland baut bzw. plant KKW derzeit in Ägypten, Bangladesch, China, Indien, Iran, Türkei, Ungarn und Usbekistan; ein geplantes Projekt in Finnland wurde von finnischer Seite wegen des Einmarsches in die Ukraine abgebrochen. Zudem wird in Osteuropa noch eine Vielzahl von Reaktoren russischer bzw. sowjetischer Bauart betrieben.

Forschungsreaktoren

Laut Angaben der IAEA sind derzeit 54 Forschungsreaktoren in Russland in Betrieb, drei weitere werden gebaut – nirgendwo sonst werden so viele Forschungsreaktoren betrieben. Zählt man die abgeschalteten und teils schon zurückgebauten Anlagen dazu, kommt man auf weit über 100. Ein Großteil dieser Anlagen dient allerdings auch der militärischen Nutzung der Kernenergie.

Anfang Februar 2024 teilte das zu Rosatom gehörige Bergbau- und Chemiekombinat mit, dass die Forschungs- und Entwicklungs-Arbeiten für das Projekt eines Flüssigsalz-Forschungsreaktors abgeschlossen sind und ein vorläufiges Design entwickelt wurde. Derzeit wird eine Baugenehmigung bis 2027 und eine Inbetriebnahme bis 2031 angestrebt. Für einen natriumgekühlten schnellen Mehrzweck-Forschungsreaktor am Physikalisch-Energetischen Institut A. I. Leipunski wurde Ende Februar 2024 mit der Produktion von Brennelementen begonnen.

Urananreicherung und -förderung

Eine wesentliche Rolle spielt Russland im Bereich der Uranförderung und -verarbeitung: Obwohl Russland nur 6 % der weltweiten Uranmenge (2023) fördert, werden in Russland über 20 % der Konversion und über 40 % der weltweiten Urananreicherung durchgeführt. Seit dem Beginn des Einmarsches in die Ukraine sind die westlichen Länder bemüht, diese Abhängigkeit zu reduzieren.

(Stand: November 2025)