Kernenergie in Ungarn

• Mit den Arbeiten für zwei weitere Kernkraftwerk-Blöcke am Standort Paks soll 2026 begonnen werden.

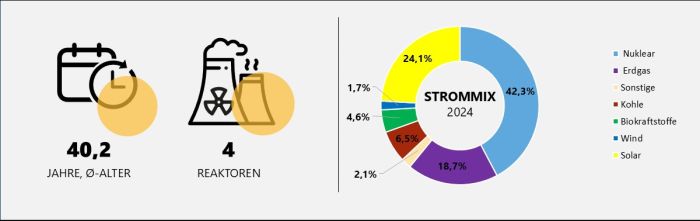

• Der Anteil der Kernenergie am Strommix, der aktuell bei rund 42,3 Prozent liegt, soll perspektivisch etwa auf gleichem Niveau bleiben.

Status quo der Stromerzeugung

Am einzigen Standort Paks werden vier WWER-440-Blöcke vom Typ V-213 betrieben. Sie produzieren etwa 42,3 Prozent des in Ungarn erzeugten Stroms. Das Land importiert traditionell mehr Strom, als es exportiert. Überwiegend kommen/kamen die Importe aus der Slowakei, der Ukraine sowie Österreich.

Eigentümer und Betreiber des Kernkraftwerkes (KKW) Paks ist die MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd, eine Tochtergesellschaft der staatlichen MVM Hungarian Electricity Ltd (Magyar Villamos Művek, MVM).

[Wir nutzen die Zahlen der International Energy Agency (IAE), die Zahlen sind gerundet. Tagesaktuelle Erzeugungsdaten nach Energiequelle finden sich auf der Seite Electricity Maps.]

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen

Im Januar 2020 hat die ungarische Regierung eine aktualisierte Version der Nationalen Energiestrategie sowie den Nationalen Energie- und Klimaplan (NECP) veröffentlicht, worin die klimapolitischen Ziele Ungarns bis 2030 mit einem Ausblick auf 2040 definiert sind. Die Grundzielsetzung der neuen Strategie ist die Stärkung der Energieunabhängigkeit Ungarns. Der Ausbau der Kernenergie soll demnach zur Sicherung der Stromversorgung und wettbewerbsfähiger Preise sowie zur Minderung der CO2-Emissionen beitragen, wobei der Anteil der Kernenergie ungefähr auf gleichem Niveau bleiben soll. Die primäre Zielstellung ist, bis 2050 einen klimaneutralen Status zu erreichen.

Aktuelle Planungen und Projekte

Laufzeitverlängerungen. Für alle vier Blöcke des KKW Paks wurde nach einem entsprechenden Verfahren die Genehmigung für eine Betriebsdauerverlängerung um 20 Jahre über die projektmäßige Lebensdauer von 30 Jahren hinaus erteilt. Entsprechend liegen die Termine für die Abschaltung dieser Reaktoren in den Jahren 2032–2037, allerdings wird bereits jetzt eine weitere Laufzeitverlängerung auf 70 Jahre angestrebt. Nach jeweils zehn Jahren ist die Durchführung einer Periodischen Sicherheitsüberprüfung vorgeschrieben.

Am 14. Januar 2014 wurde zwischen Ungarn und Russland eine zwischenstaatliche Vereinbarung unterzeichnet. Diese sieht unter anderem die Errichtung zweier Blöcke vom Typ WWER-1200/W-491 (AES 2006) am Standort Paks vor. In der Folge wurden weitere Verträge zwischen ungarischen und russischen Unternehmen zur Errichtung, zur Unterstützung des Betriebs und der Instandhaltung der Anlagen sowie zur Brennstoffver- und -entsorgung unterzeichnet. Damit sollen mittelfristig die Blöcke 1 bis 4 des KKW Paks ersetzt werden. Die Finanzierung soll zu einem großen Teil mit russischen Krediten erfolgen.

Die Baugenehmigung für die Blöcke 5 und 6 liegt vor, die Aushubarbeiten für die beiden Reaktorgebäude wurden im April 2025 abgeschlossen. An den Planungen wird auch vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges und den gegen Russland bzw. Rosatom verhängten Sanktionen festgehalten. Der eigentliche Baubeginn verzögert sich jedoch, auch weil der EuGH im September urteilte, dass die geplanten ungarischen staatlichen Subventionen nicht mit den EU-Vorschriften vereinbar sind.

In der ungarischen Energiestrategie wird zudem die Errichtung zweier weiterer KKW-Blöcke an einem anderen Standort als Option angegeben, sollte entsprechender Bedarf bestehen.

SMR. Anfang 2025 schlossen Großbritannien und Ungarn eine strategische bilaterale Zusammenarbeit ab, die auf den Einsatz von SMR fokussiert; so soll unter anderem der Einsatz von Rolls-Royce SMR in Ungarn beschleunigt werden. Im März 2025 gaben Ungarn und die USA bekannt, dass sie die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie ausbauen und dabei auch den Einsatz von Westinghouse-SMR in Ungarn analysieren wollen.

Forschungsreaktoren

Das Atomic Energy Research Institute (KFK AEKI) betreibt einen Forschungsreaktor in Budapest mit einer Leistung von 10 MW, der 1959 in Betrieb genommen und 1991 umgebaut wurde. Im Jahr 2009 wurde er auf den Betrieb mit schwach angereichertem Uran umgestellt. Die TU Budapest betreibt zudem einen Unterrichtsreaktor mit einer Leistung von 100 Kilowatt (kW).

(Stand: Dezember 2025)