Radioaktive Abfälle mit Beschleuniger-Massenspektrometrie bestimmen

Das Mineral Graphit ist eine der natürlichen Erscheinungsformen reinen Kohlenstoffs. Es kommt in der Natur sehr häufig vor, kann einfach hergestellt und für vielfältige Zwecke verwendet werden – bekanntestes Beispiel ist wohl die Graphitmine im Bleistift. Auch in der Kerntechnik wird Graphit bisweilen in Reaktoren eingesetzt; so kommt er in manchen Reaktortypen als Moderator zum Einsatz. In Deutschland wurde Graphit überwiegend in den inzwischen stillgelegten Prototypreaktoren AVR (Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor Jülich) und THTR-300 (Thorium-Hochtemperatur-Reaktor) eingesetzt, beispielsweise in den Brennstoffkugeln und im Reflektor. Der Reflektor ist eine Materialschicht, die den Reaktorkern umgibt und diejenigen Neutronen zurück streut, die aus dem Kern austreten. Im Gegensatz zu dem Graphit aus den Brennstoffkugeln, der mit dem Brennstoff als Wärme entwickelnder radioaktiver Abfall einzustufen ist, fällt der Reaktorgraphit der Konstruktion unter die Kategorie radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung.

Graphitreflektoren bestehen zwar hauptsächlich aus Kohlenstoff, jedoch finden sich auch immer Verunreinigungen in Form von Spurenelementen im Material. In Poren des Materials finden sich zudem kleine Lufteinschlüsse. Das Material des Reflektors ist eigentlich nicht radioaktiv, es kann aber durch die während des Betriebs im Reaktor herrschende Neutronenstrahlung aktiviert werden. So werden zum Beispiel Elemente, die nur als Spuren enthalten sind, sehr stark aktiviert, sodass sie radiologische Bedeutung gewinnen. Dementsprechend kann man nicht alle Teile eines Reflektors bzw. dessen Materialien einfach weiterverwenden, nachdem der Reaktor abgeschaltet wurde.

Generell ist es schwierig, für Reaktorgraphit eine adäquate Entsorgungsstrategie festzulegen. Das liegt zum einen daran, dass eine radiologische Analyse schwierig ist: So sind in den Reflektoren, die mehr als die Hälfte der etwa 1.000 Tonnen aktivierten Reaktorgraphits in Deutschland ausmachen, für die Handhabung und Endlagerung gleich mehrere relevante Aktivierungsprodukte enthalten (Kohlenstoff-14, Chlor-36 und Tritium, also überschwerer Wasserstoff). Zum anderen verfügt Graphit über chemisch-physikalische Eigenschaften, die eine Freisetzung gasförmiger Stoffe unter Endlagerbedingungen ermöglichen können. Eine sehr sorgfältige Untersuchung ist also unverzichtbar.

Reaktorgraphit soll in Schacht Konrad endgelagert werden

In Deutschland befindet sich der aktivierte Reaktorgraphit zurzeit in Langzeitzwischenlagerung beziehungsweise in den Reaktoren, die sich in verschiedenen Stadien der Stilllegung befinden. Es ist geplant, ihn als radioaktiven Abfall mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung in das Endlager Konrad zu verbringen. Allerdings besteht nach deutschem Strahlenschutzrecht auch die Möglichkeit, Stoffe freizugeben, wenn deren Aktivität so gering ist, dass sie nachweislich zu keiner relevanten Strahlenbelastung von Mensch und Umwelt führt und daher vernachlässigt werden kann. Je nach Art der Freigabe können diese Stoffe dann beispielsweise wiederverwertet oder konventionell entsorgt werden. Dazu muss zuverlässig bestimmt werden, welche Radionuklide in welchen Mengen darin enthalten sind. Gleiches gilt auch für Stoffe, die nicht die Freigabekriterien erfüllen und deshalb als radioaktive Abfälle endgelagert werden müssen: Soll beispielsweise der Reaktorgraphit im Endlager Konrad entsorgt werden, muss er dessen radiologische Annahmebedingungen erfüllen.

Für entsprechende Untersuchungen werden Verfahren wie zum Beispiel Liquid Scintillation Counting (LSC) eingesetzt. Der Fokus der Messungen liegt auf dem radioaktiven Kohlenstoffisotop C-14, das den größten Teil des radioaktiven Inventars ausmacht. Die bisher eingesetzten Messverfahren mit LSC erfordern einen hohen Aufwand an Vorbereitung sowie Messzeit und sind mit Sekundärabfällen verbunden – also Abfällen, die durch die Messung entstehen.

Radionuklidgehalt von Reaktorgraphit noch genauer und effizienter bestimmen

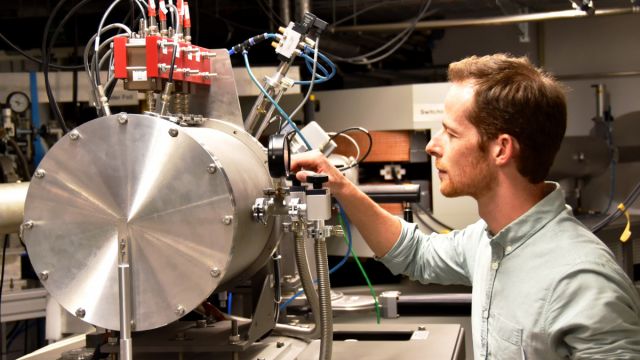

Um den Radionuklidgehalt von Reaktorgraphit künftig noch genauer und vor allem effizienter bestimmen zu können, entwickeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der GRS daher in Zusammenarbeit mit Forschenden der Universität zu Köln ein automatisierbares System. Dazu nutzen sie die sogenannte Beschleuniger-Massenspektrometrie (Accelerator Mass Spectrometry, kurz AMS). Das Verfahren umgeht einen Großteil der bisherigen Schwierigkeiten und ist gleichzeitig in der Lage, das Unterschreiten der Freigabewerte für C-14 zuverlässig zu belegen. Das Forscherteam arbeitet in dem vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt auch daran, künftig Messungen weiterer Radionuklide wie C-14, Cl-36 und H-3 gleichzeitig aus einer einzelnen Probe zu ermöglichen.

Die Idee, AMS zur radiologischen Charakterisierung im Rückbau von kerntechnischen Anlagen zu verwenden, kommt dem Forscherteam nicht zum ersten Mal: In einer 2019 veröffentlichten Vorgängerstudie hatte es die Eignung von AMS als effiziente und zuverlässige Messmethode bereits unter Beweis gestellt. Als Anwendungsfall wurde damals das schwer messbare Radionuklid Ca-41 gewählt. Matthias Dewald, der für die GRS sowohl das abgeschlossene als auch das laufende Projekt leitet, erklärt, warum sich die Methode für die Untersuchung von Abfällen aus der Stilllegung von Kernkraftwerken eignet: „Das liegt daran, dass wir mit AMS äußerst präzise messen können – unter bis zu 10 Billiarden nicht radioaktiven Atomen können wir ein einzelnes Radionuklid aufspüren. Auf die Idee, die Methode für unsere Zwecke zu nutzen, hat uns übrigens die Eismumie „Ötzi“ gebracht: Anfang der 2000er hat man dessen Alter mithilfe eines Beschleuniger-Massenspektrometers ermittelt, indem man den verbliebenen Kohlenstoff-14 in seinen Überresten gemessen hat.“

Wie funktioniert AMS?

Bei dem Messverfahren wird zunächst die Substanz einer Messprobe in einen Ionenstrahl umgewandelt. Aus diesem Strahl werden dann in einem ersten Massenspektrometer die Ionen abgetrennt, die dieselbe Masse aufweisen wie das gesuchte Radionuklid. Bei den danach verbleibenden Ionen kann es sich aber sowohl um einzelne Atome als auch um ionisierte Moleküle mit derselben Masse handeln. An dieser Stelle kommt der Beschleuniger ins Spiel: Er sorgt dafür, dass alle Molekülverbindungen zerstört werden, sodass nur noch ein Strahl aus einzelnen ionisierten Atomen übrig bleibt. Dieser Strahl wird dann in einem zweiten Massenspektrometer erneut anhand der Masse gefiltert, sodass am Ende nur die gesuchten Nuklide in einem Detektor gezählt werden.

So lassen sich die Radionuklide in den Reflektoren oder anderen Bestandteilen nicht nur aufspüren und charakterisieren, sondern auch so genau quantifizieren, dass ein eindeutiges Urteil vorgenommen werden kann: Erfüllen beispielsweise die Reflektoren die Annahmebedingungen für Schacht Konrad in Bezug auf die untersuchten Nuklide? Oder können sie sogar freigegeben werden?

Erste Messungen vorgenommen, Folgeprojekt in den Startlöchern

Das Projekt läuft seit mittlerweile gut zwei Jahren. In der Zeit hat das Forscherteam zunächst ein Gassystem entwickelt und gebaut, das für die automatisierten Messungen benötigt wird. Nach umfangreichen Tests ist dieses System nun einsatzbereit, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben bereits erste Messungen vorgenommen und werten diese zurzeit aus. Bis Mitte 2022 wollen sie das Projekt abschließen. Ab dann sollen Reaktorgraphit-Abfälle in der Uni Köln routinemäßig gemessen werden können, die bereits angefallen sind oder bei der Stilllegung kerntechnischer Anlagen zukünftig anfallen werden.

Das Ende des Projekts bedeutet allerdings nicht, dass es keinen Forschungsbedarf hinsichtlich AMS als Hilfsmittel für die radiologische Charakterisierung mehr gibt: Ein Folgeprojekt, finanziert durch das Bundesamt für Strahlenschutz, steht bereits in den Startlöchern. Dabei soll AMS genutzt werden, um die Freigabemessung weiterer Radionuklide wie Ca-41 zu vereinfachen. Das im laufenden Projekt entwickelte und validierte Gassystem kann dabei wieder zum Einsatz kommen.

Projekt-Highlights Stilllegung und Rückbau

Fachleute der GRS arbeiten mit Verbundpartnern in einem durch das Bundesforschungsministerium geförderten Forschungsprojekt daran, das Wissens- und Projektmanagement im Bereich Rückbau- und Genehmigungswesen zu verbessern und die Prozessführung mit praxisnahen Lösungen auf heutige Gegebenheiten anzupassen. Konkret werden eine hybride Lernplattform mit Virtual- und Augmented-Reality-Elementen für die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal, eine KI-basiertes System für ein rückbauspezifisches Wissensmanagement und eine digitale Plattform für Genehmigungsprozesse entwickelt.

Wird ein Kernkraftwerk endgültig abgeschaltet und speist keinen Strom mehr in das Versorgungsnetz ein, beginnt die sogenannte Nachbetriebsphase. Diese kann mehrere Jahre dauern und endet, wenn der Betreiber von der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Genehmigung zu Stilllegung und Abbau des Kernkraftwerkes erhält. Während der Nachbetriebsphase kann der Betreiber in Abstimmung mit der zuständigen Aufsichtsbehörde bereits Vorbereitungen für den Rückbau der Anlage treffen.