Endlagerung hochradioaktiver Abfälle weltweit

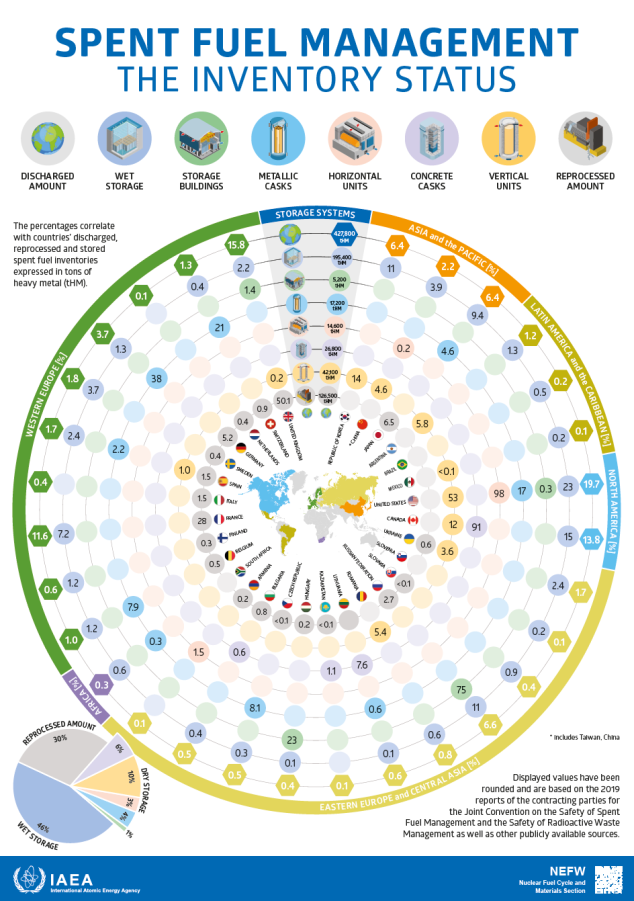

Nach Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) sind weltweit mehr als 400.000 Tonnen Schwermetall in dieser Form angefallen (vgl. Abbildung 1, für vergrößerte Darstellung Link zur Originalgrafik). Aber beispielsweise auch verglaste flüssige Abfälle, die beim Prozess der Wiederaufarbeitung von Brennelementen entstehen, müssen als hochradioaktive Abfälle entsorgt werden. Bis diese Abfälle einem Endlager zugeführt werden können, werden sie auf unterschiedliche Arten zwischengelagert.

Etwa 30 Staaten weltweit betreiben KKW, aber auch in Ländern, die keine Kernenergie nutzen, können hochradioaktive Abfälle anfallen, zum Beispiel aus dem Betrieb von Forschungsreaktoren. Laut IAEO verfügen 70 Länder über Forschungsreaktoren. Mehr als die Hälfte der insgesamt 841 Anlagen befindet sich derzeit im Rückbau oder ist bereits zurückgebaut worden.

Internationale Übereinkommen zur Entsorgung

International herrscht ganz weitgehend wissenschaftlicher Konsens darüber, dass eine endgültige Entsorgung hochradioaktiver Abfälle am sichersten in tiefen geologischen Formationen umgesetzt werden kann – nicht zuletzt deshalb, weil geologische Prozesse gut prognostizierbar sind und sie über lange Zeiträume wirken. Ein Großteil der Länder, darunter Deutschland Frankreich, Schweden, Finnland, die Schweiz, Kanada und Russland, streben ein solches Endlager an. Das Prinzip hierbei ist, dass radioaktive Abfälle am Einlagerungsort eingeschlossen werden, um sie von der Biosphäre zu isolieren. Dabei wird in den meisten Ländern ein Isolationszeitraum von 100.000 bis eine Million Jahre angestrebt.

Es gibt eine ganze Reihe internationaler Übereinkommen und Gremien, die sich im weiteren Sinne mit der Entsorgung hochradioaktiver Abfälle befassen. Hervorzuheben ist die Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radiaoctive Waste Management. Darin haben sich die Vertragsparteien – darunter auch Deutschland – auf allgemeine Sicherheitsanforderungen beim Umgang mit hochradioaktiven Abfällen verständigt. So heißt es darin zu Beginn ganz generisch: “[…] to ensure that during all stages of spent fuel and radioactive waste management there are effective defenses against potential hazards so that individuals, society and the environment are protected from harmful effects of ionizing radiation […]”, und in Bezug auf ein Endlager: “[…] before construction of a disposal facility, a systematic safety assessment and an environmental assessment for the period following closure shall be carried out and the results evaluated against the criteria established by the regulatory body”. Im Dreijahresrhythmus finden sogenannte Überprüfungskonferenzen statt, bei denen die Unterzeichnerländer ihre Fortschritte präsentieren und zu Rückfragen anderer Staaten Stellung beziehen. Daneben haben sich Kernenergiestaaten auch im Rahmen der EURATOM Richtline auf die Zusammenarbeit und gewisse Standards beim Umgang mit hochradioaktiven Abfällen verständigt.

Darüber hinaus fördern internationale Organisationen wie die Nuclear Energy Agency innerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD NEA) oder die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO – Waste Section) die Entwicklung von gemeinsamen fachlichen Standards, indem sie entsprechende Fachgremien etabliert haben.

Die vorgenannten Übereinkommen sind allgemein gehalten und als Mindeststandard für den Umgang mit bestrahlten Brennelementen und hochradioaktiven Abfällen zu sehen. Dementsprechend sollen sie lediglich als Rahmen für konkrete länderspezifische Vorschriften und die jeweilige nationale Gesetzgebung dienen, da jedes Land individuelle Voraussetzungen beim Thema Endlagerung mitbringt. So kann es Länder geben, die nicht über die geologischen Gegebenheiten für ein Tiefenlager verfügen, oder aber solche, die so wenig hochradioaktiven Abfall besitzen, dass für sie der Bau eines eigenen Endlagers nicht sinnvoll erscheint. Auch kann die längerfristige Zwischenlagerung zunächst eine Option darstellen, insbesondere für Staaten, die abwarten wollen, ob sich in den nächsten Jahren neue Technologien oder Verwertungswege für die weitere Nutzung der Abfälle ergeben. Hierbei spielt auch die Entscheidung der Europäischen Kommission eine Rolle, wonach Investitionen im Kernenergiebereich unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft werden können und somit wirtschaftliche Vorteile bringen.

Endlagerung weltweit – wer plant was?

Gleichwohl es zum Thema Endlagerung international einen Konsens gibt und umfangreiche Forschungsarbeiten hierzu stattfinden, ist weltweit derzeit noch kein tiefengeologisches Endlager in Betrieb. Finnland, Schweden und seit Kurzem auch die Schweiz nehmen in dieser Hinsicht jedoch eine gewisse Vorreiterrolle ein. In den beiden nordeuropäischen Staaten ist die Entscheidung für einen konkreten Standort bereits getroffen und in Finnland befindet man sich – als Funktionstest für die Einlagerung – aktuell in einem Probebetrieb mit Abfallbehältern, die keinen radioaktiven Inhalt beinhalten. Die Schweizer Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hat den Standort Nördlich Lägern vorgeschlagen. Aber wie sehen die Entsorgungsprogramme anderer Länder – beziehungsweise ihre Planungen dazu – aus? Welche technischen Optionen werden untersucht, welche geologischen Voraussetzungen gibt es jeweils vor Ort? Welche Besonderheiten gibt es bei der Standortauswahl?

Wir geben hier einen kurzen Überblick zum jeweiligen Stand in ausgewählten Ländern, ergänzt um „fast facts“ die einen ersten Vergleich ermöglichen sollen. Die „fast facts“ enthalten neben Angaben zum Wirtsgestein und beteiligten Organisationen unter anderem auch Angaben zur einzulagernden Abfallmenge. Mit Ausnahme von Deutschland, wo durch den Ausstiegsbeschluss die Abfallmengen bereits feststehen, sind diese Angaben bei allen anderen Ländern als Momentaufnahme zu sehen. Zudem weisen die einzelnen Länder ihre Abfallmengen in unterschiedlicher Qualität aus (Volumen, Gewicht, mit/ohne Behälter, Anzahl Behälter…). Ohne weiteren Hinweis handelt es sich bei den von uns angegebenen Daten zur Abfallmenge um Bruttovolumina inklusive Verpackung. In anderen Fällen erfolgen ein Hinweis und ggf. ein Verweis auf die Webseiten der Betreiber. Die Schwermetallmengen sind in Abbildung 1 angegeben.

Weitere Details zu den Entsorgungsprogrammen einzelner Staaten finden sich unter anderem in den jeweiligen Länderberichten der Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radiaoctive Waste Management.

Deutschland

Nachdem in Deutschland beim Thema Endlagerung jahrzehntelang der Fokus auf dem Wirtsgestein Steinsalz und auf der Erkundung des Salzstocks Gorleben lag, wurde die Standortauswahl 2013 unter anderem mit der Gründung einer Endlagerkommission neu aufgerollt und 2017 mit dem Standortauswahlgesetz (StandAG) auf eine neue Basis gestellt. Das Gesetz sieht den Ablauf des Auswahlverfahrens in drei Phasen vor (siehe hier). Mit der Durchführung des Verfahrens ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) beauftragt. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE).

Das StandAG schreibt unter anderem vor, dass die Wahl auf den Standort fallen muss, „der die bestmögliche Sicherheit für eine Million Jahre gewährleistet.“ Innerhalb dieses Zeitraums sollen Mensch und Umwelt vor den Auswirkungen der Strahlung geschützt werden. Eine Besonderheit stellt das Gesetz hinsichtlich der Anforderungen an Rückholbarkeit und Bergbarkeit der Abfälle dar. So müssen „[…] Endlagergebinde, die in das Endlager eingelagert wurden, bis zum Beginn der Stilllegung des Endlagers rückholbar sein“. Ebenso „[…] sind ausreichende Vorkehrungen dafür zu treffen, dass eine Bergung der eingelagerten Endlagergebinde während der Stilllegung und für einen Zeitraum von 500 Jahren nach dem vorgesehenen Verschluss des Endlagers möglich ist.“

Deutschland hat sich bei der Entsorgung seiner hochradioaktiven Wärme entwickelnden Abfälle für die tiefengeologische Lagerung entschieden. Die Abfälle sollen dabei in einem sogenannten Wirtsgestein eingelagert werden, das aufgrund seiner Eigenschaften eine Ausbreitung von radioaktiven Stoffen verhindern oder zumindest so eindämmen soll, dass für Mensch und Umwelt keine Risiken daraus entstehen. Für ein tiefengeologisches Endlager kommen in Deutschland grundsätzlich drei Wirtsgesteine in Frage: Steinsalz, Tongestein und Kristallingestein.

Im Herbst 2020 hat die BGE den Zwischenbericht Teilgebiete vorgelegt. Er weist 90 Gebiete in Deutschland aus, die günstige geologische Bedingungen für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle aufweisen und weiter untersucht werden sollen, und solche, die bereits zum jetzigen Stand ausgeschlossen werden, etwa weil dort bergbauliche Aktivitäten stattgefunden haben. Gebiete, zu denen keine oder nicht hinreichend geologische Daten vorliegen, sollen gesondert ausgewiesen werden und scheiden nicht per se aus dem Suchprozess aus.

Aktuell geht es nun darum, die Anzahl der Teilgebiete weiter einzugrenzen und in einem nächsten Schritt einen Vorschlag für Standortregionen zu machen, die übertägig zu erkunden sind.

Menge der Abfälle für ein Endlager: ca. 27.000 Kubikmeter

In Frage kommende Wirtsgesteinsformation(en): Tongestein, Kristallingestein, Steinsalz

Teufenlage (Tiefe): der einschlusswirksame Gebirgsbereich liegt bei mindestens 300 Meter und maximal 1.500 Meter

Status Quo und Zeitplan: Aktuell werden die 90 in Frage kommenden Teilgebiete zu Standortregionen zusammengefasst (Phase I von III). Die Benennung eines Standortes soll zwischen 2046 und 2068 erfolgen.

Beteiligte Stellen (Auswahl): Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE, Standortsuche), Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE, Genehmigungs-/Aufsichtsbehörde)

Schweiz

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hat im September 2022 das Gebiet Nördlich Lägern als Standort für ein Endlager in der Schweiz vorgeschlagen. Das Gebiet verfügt, wie auch die beiden anderen Standorte, die zuletzt in der engeren Auswahl waren, über Opalinuston als Wirtsgestein und liegt in der Nordschweiz im Züricher Unterland. Nördlich Lägern sei im Vergleich jedoch der Standort „mit den grössten Sicherheitsreserven“, so die Nagra. Wie auch Deutschland hat die Schweiz den Betrachtungszeitraum für das Tiefenlager auf eine Million Jahre festgelegt.

Die Nagra hat im November 2024 das sogenannte Rahmenbewilligungsgesuch beim Bund eingereicht hat. Darin sind unter anderem die ungefähre Lage und Größe der wichtigsten Bauten geregelt. Nach einer Prüfung durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) und die Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) wird das Gesuch zur Entscheidung an den Bundesrat und das Parlament gehen. Sollten diese das Gesuch bewilligen, kann die Schweizer Bevölkerung ein Referendum hierzu einberufen. Die Nagra prognostiziert, dass die ersten Abfälle voraussichtlich im Jahr 2050 eingelagert werden können.

Zur Standortentscheidung der Schweiz hat sich von deutscher Seite unter anderem die Expertengruppe Schweizer Tiefenlager (ESchT) geäußert, die die Entscheidung der Nagra als plausibel bewertet.

Menge der Abfälle für ein Endlager: ca. 9.300 Kubikmeter

Vorgesehene Wirtsgesteinsformation: Opalinuston

Teufenlage (Tiefe): ca. 800 Meter

Status Quo und Zeitplan: Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hat einen Standortvorschlag (Nördlich Lägern) unterbreitet, zu dem sie Ende 2024 ein Rahmenbewilligungsgesuch eingereicht hat.

Beteiligte Stellen (Auswahl): Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (NAGRA, Standortsuche, Bau eines Endlagers), Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI, Aufsichtsbehörde)

Frankreich

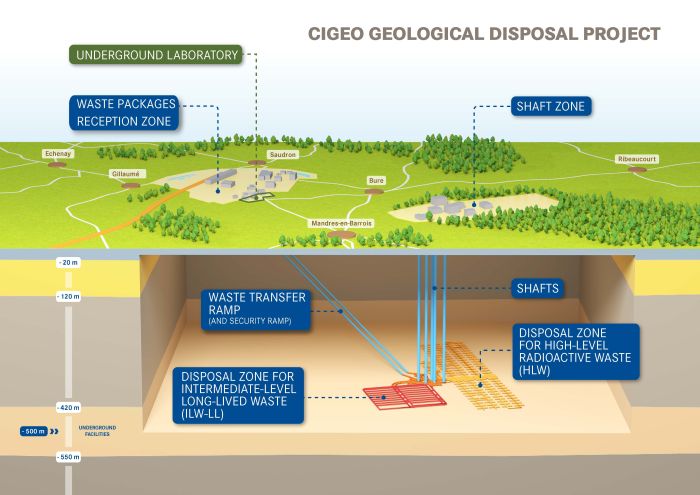

Frankreich hat sich zur Endlagerung seiner hochradioaktiven Abfälle in einer Tongesteinsformation entschieden. Der geplante Einlagerungsort soll im Departement Meuse/Haute-Marne im Osten Frankreichs entstehen und liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Gemeinde Bure. In Bure wird bereits ein Felslabor betrieben, dessen Infrastruktur für den Endlagerbetrieb genutzt werden soll. In dem zukünftigen Endlager mit dem Projektnamen Cigéo sollen sowohl langlebige mittel- als auch hochradioaktive Abfälle aus allen französischen Nuklearanlagen und aus der Wiederaufarbeitung bestrahlter Brennelemente aufgenommen werden. Es ist geplant, die Einlagerungsorte in einer Teufenlage (Tiefe) von etwa 500 Metern zu errichten. Sie sollen im Laufe des Betriebs kontinuierlich erweitert werden. Es sind getrennte Lagerungsbereiche für hochradioaktive und mittelradioaktive Abfälle vorgesehen (siehe Abbildung, roter und gelber Bereich). Nach Einlagerung der Abfälle – hierfür sind mehr als 100 Jahre vorgesehen – soll das Endlager verschlossen werden.

Mit der Planung und dem Bau des Endlagers und der oberirdischen Verpackungsanlagen ist die Nationale Agentur für das Management radioaktiver Abfälle (Andra) betraut, die dem Umweltministerium untersteht. 2023 wurde der Antrag auf Baugenehmigung beim Ministerium für Energiewende eingereicht und wird derzeit durch die Aufsichtsbehörde Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) geprüft. Der Beginn der Einlagerung ist für 2030 vorgesehen.

Auslegung Cigéo: 10.000 Kubikmeter hochradioaktive und 73.000 Kubikmeter langlebige mittelradioaktive Abfälle

Vorgesehene Wirtsgesteinsformation: Tongestein

Teufenlage (Tiefe): ca. 500 Meter

Status Quo und Zeitplan: Anfang 2023 hat die Andra einen Antrag zur Baugenehmigung für den Standort Cigéo beim Energiewendeministerium eingereicht. Es folgen neben der fachlichen Prüfung durch ASNR z. B. auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit und schließlich die Entscheidung der Regierung. Für den Zeitraum sind bis zu fünf Jahre veranschlagt.

Beteiligte Stellen (Auswahl): Nationale Agentur für die Entsorgung radioaktiver Abfälle (Andra, Standortsuche), Ministerium für Energiewende (Aufsicht)

Finnland

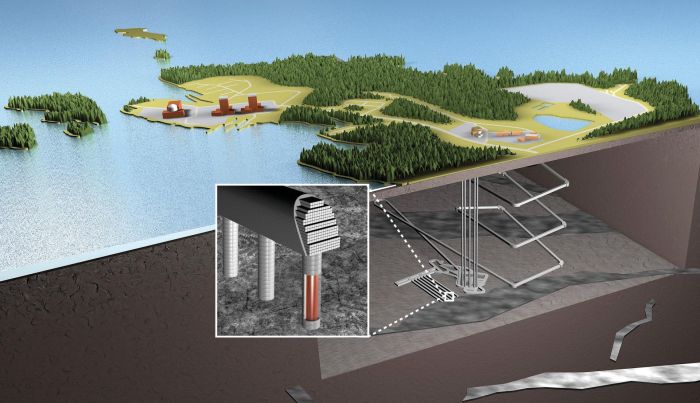

In Finnland wird derzeit das weltweit erste Endlager für hochradioaktive Abfälle in Kristallingestein gebaut (Onkalo). Der Standort befindet sich auf der Insel Olkiluoto in der Gemeinde Eurajoki an der Westküste Finnlands und ist nur wenige Kilometer vom Kernkraftwerk Olkiluoto entfernt. Ende 2021 reichte die Betreiberin Posiva Oy (einem Joint Venture der Betreiberfirmen von Olkiluoto und Loviisa) beim Ministerium für Wirtschaft und Arbeit einen Antrag auf Betriebsgenehmigung ein.

Der „trial run of final disposal“ (Endlagerbetriebstest), bei dem der gesamte Prozess der Endlagerung mit simulierten Brennelementen getestet wird, hat begonnen. Im Jahr 2025 sollen die ersten bestrahlten Brennelemente eingelagert werden.

Menge der hochradioaktiven Abfälle, die in Onkalo eingelagert werden sollen: 6.500 Tonnen bzw. 3.250 Behälter (vgl. Posiva-Meldung). Dies entspricht etwa einem Volumen von 13.600 Kubikmetern. Dabei handelt es sich nur um einen Teil der hochradioaktiven Abfälle, die in Finnland vorliegen.

Vorgesehene Wirtsgesteinsformation: Kristallingestein

Teufenlage (Tiefe): ca. 400 – 455 Meter

Status Quo und Zeitplan: 2024 begann der Betreiber einen Funktionstest zur Einlagerung, die Inbetriebnahme des Endlagers Onkalo soll 2025 erfolgen.

Beteiligte Stellen (Auswahl): Posiva Oy (Entsorgungsgesellschaft), Säteilyturvakeskus (STUK, Aufsichtsbehörde)

Schweden

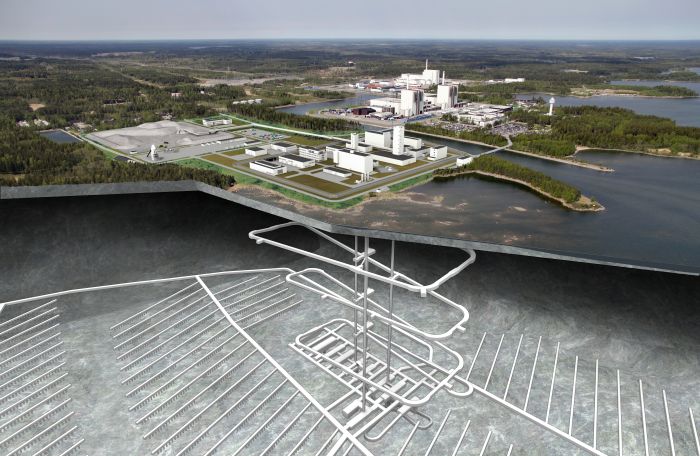

Das Endlager für bestrahlte Brennelemente soll in Söderviken in der Nähe des Kernkraftwerks Forsmark im Granitgestein in etwa 500 Metern Tiefe errichtet werden. In einem jahrzehntelangen Suchprozess waren zuvor alle Gemeinden Schwedens angefragt worden. In Östhammar schließlich trafen die geologischen Gegebenheiten und die Zustimmung der Bevölkerung aufeinander. Im Jahr 2022 genehmigte das schwedische Parlament den Bau des Endlagers.

Für Standortauswahl und Errichtung des Endlagers ist die Gesellschaft für Kernbrennstoff- und Abfallmanagement (SKB) zuständig, die unter anderem den Betreiberfirmen der Kernkraftwerke gehört. SKB rechnet mit einer Bauzeit von zehn Jahren ab Baubeginn.

Menge der hochradioaktiven Abfälle: 6.000 Behälter mit ca. 25.000 Kubikmeter

Vorgesehene Wirtsgesteinsformation: Kristallingestein

Teufenlage (Tiefe): ca. 500 Meter

Status quo und Zeitplan: SKB plant, die Bauarbeiten am vorgeschlagenen Endlagerstandort Forsmark noch in den 2020er Jahren und die Einlagerung zehn Jahre später zu beginnen. Derzeit steht noch eine Genehmigung der Regierung aus.

Beteiligte Stellen (Auswahl): Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB, Betreiberin), Swedish Radiation Safety Authority (SSM, Aufsichtsbehörde)

USA

Im Nuclear Waste Policy Act legte die US-Regierung 1987 nach einem Auswahlprozess mit acht weiteren möglichen Standorten Yucca Mountain als Ort für ein Endlager für bestrahlte Brennelemente und anderen hochradioaktiven Abfall fest. Der Bergkamm, der sich etwa 130 Kilometer nordwestlich des Las Vegas Valley im Bundesstaat Nevada befindet, beherbergt bereits ein gleichnamiges Versuchslabor im Tuffstein. Die ursprünglichen Planungen für ein Endlager sahen einen Tunnelkomplex etwa 300 Meter unter der Spitze des Yucca-Berges mit einer Aufnahmekapazität von etwa 70.000 Tonnen radioaktiver Abfälle vor. Die gesetzlichen Vorgaben für den Bau und Betrieb eines Endlagers sind unter anderem im Code of Federal Regulations (CFR) veröffentlicht.

Aktuell werden die Genehmigungsarbeiten für das ursprünglich vorgesehene Endlager im Yuccagebirge nicht weiterverfolgt. Bestrahlte Brennelemente lagern derzeit bei den Betreibern vor Ort, bis ein Standort für ein Endlager festgelegt wird.

Menge der hochradioaktiven Abfälle (nur genutzte Brennelemente): 90.000 Tonnen, vgl. Angaben des U.S. Government Accountability Office

Vorgesehene Wirtsgesteinsformation: Vulkanisches Tuffgestein (Yucca Mountain)

Teufenlage (Tiefe): ca. 300 Meter (Yucca Mountain)

Status quo und Zeitplan: Der Standortauswahlprozess ist derzeit ausgesetzt bzw. es liegen von behördlicher Seite keine Zeitpläne vor.

Beteiligte Stellen (Auswahl): Department of Energy (DOE, Aufsichts-/Genehmigungsbehörde), Nuclear Regulatory Commission (NRC, Forschungsarbeit zur Eignung von Yucca Mountain)

Russland

Russland verfügt bislang nicht über ein Endlager für hochradioaktive Abfälle, errichtet jedoch in Schelesnogorsk, in der Region Krasnojarsk (Sibirien), derzeit ein unterirdisches Forschungslabor in den Gneis des Nischnekansk-Massivs. Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen, danach soll das Untertagelabor bis 2030 betrieben werden. Sollte sich der Standort als geeignet erweisen, könnte ab etwa 2035 mit der Einlagerung sowohl hochradioaktiver als auch schwach- und mittelradioaktiver Abfälle in einer Tiefe von 450 bis 525 Metern begonnen werden.

Die Arbeiten sind Teil der nationalen Strategie zur Schaffung eines einheitlichen staatlichen Systems für die Entsorgung radioaktiver Abfälle. Russland hat auf Grund seiner vielfältigen und langjährigen Tätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen der Kerntechnik (u. a. Wiederaufarbeitungsindustrie, Atom-U-Boote, etc.) und seiner Größe und dem damit einhergehenden Energiebedarf erhebliche Mengen an radioaktiven Abfällen angehäuft.

Zuständig für die Planung und Umsetzung eines Endlagerstandortes für hochradioaktive Abfälle ist die nationale Betreiberorganisation für Abfallmanagement FSUE (NO RAO), ein Tochterunternehmen des Staatskonzerns Rosatom.

Menge der hochradioaktiven Abfälle, die eingelagert werden sollen: 20.000 Tonnen im ersten (von mehreren) Bauabschnitten (vgl. World Nuclear Association)

Vorgesehene Wirtsgesteinsformation: Gneis

Teufenlage (Tiefe): ca. 450 – 525 Meter

Status quo und Zeitplan: Die Entscheidung über den Bau des Endlagers soll bis 2025 fallen und die Anlage bis 2035 fertiggestellt werden.

Beteiligte Stellen (Auswahl): Rosatom (föderale Behörde) bzw. deren Tochtergesellschaft FSUE NO RAO (Planung und Betrieb von Abfalllagern)

Weitere Staaten im Überblick

Die Niederlande planen die oberirdische Zwischenlagerung ihrer radioaktiven Abfälle für einen Zeitraum von mindestens 100 Jahren. Während dieses Zeitraums wird nach Möglichkeiten für die (reversible) geologische Tiefenlagerung der radioaktiven Abfälle geforscht. Erste Untersuchungen ergaben, dass die geologische Endlagerung radioaktiver Abfälle in geeigneten Gesteinsformationen, die in den Niederlanden im tiefen Untergrund zu finden sind (Salz- und Tonformationen), grundsätzlich machbar ist. Daneben hat das Land auch Interesse an einem multinationalen Ansatz bei der Entsorgung, bei dem mehrere Länder sich für ein Endlager zusammenschließen.

Spanien hat noch keinen Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle. Pläne für ein zentrales Zwischenlager wurden 2018 gestoppt, so dass die Abfälle derzeit an den Kernkraftwerksstandorten lagern. ENRESA ist beauftragte Agentur zur Endlagersuche. Sie betreibt Forschung sowohl im Bereich der geologischen Endlagerung (Optionen: Kristallin- und Sedimentgestein sowie Steinsalz) als auch zum Verfahren der Transmutation. Derzeit finden jedoch keine konkreten Schritte für eine Standortsuche statt.

In Belgien ist noch keine Standortentscheidung für ein Endlager gefallen. Es finden Forschungsarbeiten zur geologischen Tiefenlagerung mittel- und hochradioaktiver langlebiger radioaktiver Abfälle statt. Als mögliches Wirtsgestein wird der Boom Clay in der Nähe der Stadt Mol untersucht. 1980 begannen dort die Bauarbeiten für das unterirdische Forschungslabor High-activity disposal experimental site (Hades). Betrieben wird Hades von der Kooperation „European underground research infrastructure for disposal of radioactive waste in a clay environment“ (Euridice), die von der belgischen Organisation für die Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Abfälle (ONDRAF/NIRAS) und dem belgischen Kernforschungszentrum SCK.CEN gegründet wurde.

Mit der Suche nach einem tiefen geologischen Endlager für hochradioaktive Abfälle ist in Tschechien die Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) betraut. Im Jahr 2020 grenzte die Regierung, nach übertägiger Erkundung von sieben potenziellen Standorten, die in Frage kommenden Orte auf vier Standorte im Kristallingestein ein: Hrádek und Horka in der zentralen Region des Landes, Březový potok im Südwesten und Janoch in der Nähe des Kernkraftwerks Temelín. Aus Sicht der Behörde erfüllen alle diese Standorte die sicherheitstechnischen Voraussetzungen für ein Tiefenlager und werden nun genauer untersucht. Daneben läuft ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm, um Erkundungsmethoden, Einlagerungstechniken und Arbeitsabläufe bei der Konstruktion zu etablieren. Die Arbeiten finden unter anderem in den drei Untertagelaboren Bedrichov, Josef und Bukov statt. Der Baubeginn für ein Endlager ist für 2050 vorgesehen, die Inbetriebnahme für 2065.

Als Tochterunternehmen der britischen Nuclear Decommissioning Authority (NDA) ist die Nuclear Waste Services (NWS) damit beauftragt, die Pläne für ein geologisches Tiefenlager für hoch- und mittelradioaktive Abfälle zu finden – wie sie unter anderem auf dem Gelände des Nuklearkomplexes in Sellafield zwischengelagert werden. Der Betrieb eines Endlagers ist ab etwa 2040 vorgesehen, die Auswahl eines Standorts wird 2025 erwartet. Im Rahmen des Auswahlprozesses konnten Gemeinden mit grundsätzlich geeigneten geologischen Voraussetzungen (Ton, Kristallin und Salz) sich freiwillig als Standort für ein Endlager bewerben, drei Gemeinden taten dies. Im Januar 2019 leitete die Regierung das offizielle Standortauswahlverfahren ein. Im Oktober 2021 begannen zwei Standorte in Copeland mit der zweiten Phase des Überprüfungsprozesses.

Die kanadische Nuclear Waste Management Organization (NWMO) ist mit der Suche nach einem Endlagerstandort betraut. Im mittlerweile bereits weit fortgeschrittenen Auswahlverfahren befinden sich aktuell noch zwei Gebiete im Bundesstaat Ontario: das Wabigoon Lake Ojibway Nation-Ignace (Kristallingestein) im Nordwesten und das Saugeen Ojibway Nation-South Bruce (Sedimentgestein) im Süden. Die Gemeinden hatten sich im Zuge eines landesweiten Auswahlprozesses beworben.

In Japan befasst sich die Nuclear Waste Management Organization (NUMO) mit der Suche nach einem geologischen Endlager für hochradioaktive Abfälle. Da die zu Japan gehörenden Inseln in einem tektonisch aktiven Bereich liegen, ergeben sich für die Endlagerung besondere Herausforderungen. Nicht nur, dass Gebiete nicht in der Nähe von Vulkanen oder aktiven Verwerfungen liegen dürfen, auch bei einem konkreten Einlagerungskonzept muss dieser Aspekt berücksichtigt werden. Gemeinden konnten sich zunächst freiwillig für den Auswahlprozess bewerben – jedoch ohne die erhoffte Resonanz –, so dass das Wirtschaftsministerium (METI) 2020 weitergehende Untersuchungen zweier potenzieller Standorte veranlasste. Es handelt sich um seismisch ruhige Gebiete in den Gemeinden Suttu und Kamoenai, welche südlich beziehungsweise nördlich des Kernkraftwerkes Tomari an der Westküste der Insel Hokkaido liegen. Die Gebiete wurden auf Basis einer Literaturstudie zu geologischen Randbedingungen festgelegt.

In Japan werden zudem die Untertagelabore Horonobe (Tongestein) und Mizunami (Kristallingestein) betrieben.

Stand: April 2025