10 Jahre Fukushima Teil 2: Radiologische Folgen

Lesen Sie auch "Teil 1: Unfallablauf - Wegmarken einer Katastrophe", "Teil 3: Der Rückbau", "Teil 4: Das Wasser" sowie "Teil 5: Lessons Learned" unserer Reihe "10 Jahre Fukushima".

Ausgelöst durch das Tōhoku-Erdbeben und den anschließenden Tsunami kam es am 11. März 2011 zu einem katastrophalen Unfall im Kernkraftwerk Fukushima Daichii, der zu massiven Freisetzungen von Radioaktivität führte – hauptsächlich aus den von Kernschmelzen betroffenen Blöcken 1, 2 und 3. Neben Tschernobyl ist Fukushima der schwerste Unfall in der Geschichte der Kernenergie, beide wurden auf der internationalen Bewertungsskala INES mit der höchsten Stufe 7 als „katastrophaler Unfall“ eingestuft (Näheres zu der Einstufung im Interview mit Michael Maqua, dem deutschen INES-Officer). Aus radiologischer Sicht unterscheiden sich die beiden Ereignisse vor allem dadurch, dass sich einerseits die Radioaktivität bei Tschernobyl über eine sehr viel größere Fläche verteilte. Andererseits lag die Menge an Radioaktivität, die in Fukushima freigesetzt wurde, bei „nur“ ungefähr zehn Prozent von der in Tschernobyl. Wie viel Radioaktivität letztendlich genau freigesetzt wurde, lässt sich nur grob abschätzen, unter anderem weil die vor Ort installierten Messgeräte durch das Erdbeben und den anschließenden Tsunami ausfielen.

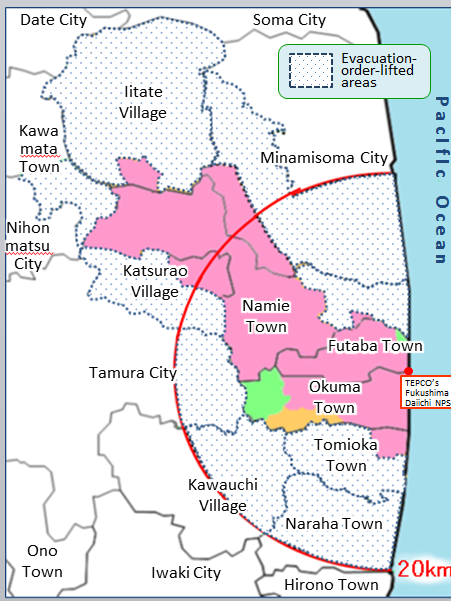

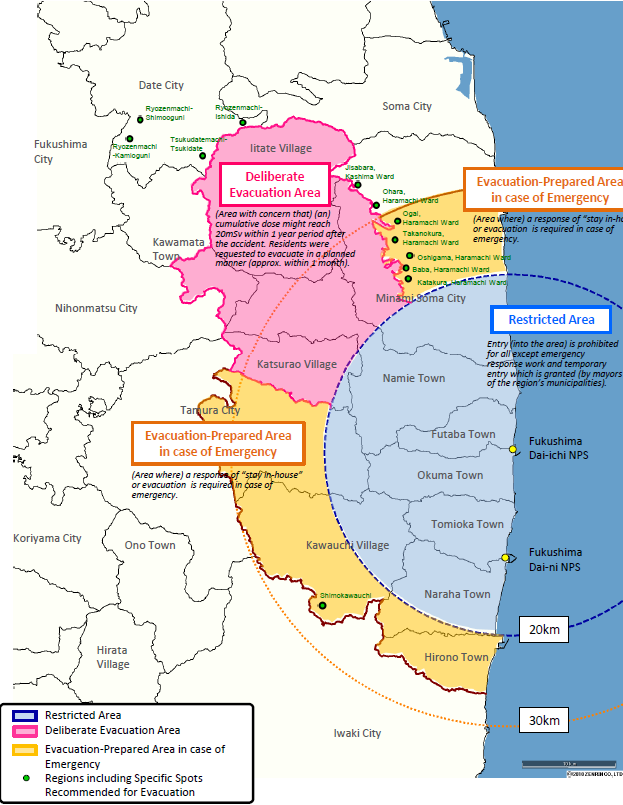

Auch die Art der bei den beiden Unfällen freigesetzten Stoffe unterscheidet sich teilweise. In Fukushima waren es vor allem die leicht flüchtigen Radionuklide Iod-131, Cäsium-134 und Cäsium-137, die vor allem in den ersten Tagen des Unfalls als radioaktive Aerosole und Gase aus den stark beschädigten Reaktoren entwichen und mit dem Wind fortgetragen wurden. Da der Wind in den ersten Tagen meist seewärts wehte, gelangte ein Großteil der Radioaktivität auf den Pazifik. Doch auch das Anlagengelände und die ländliche Umgebung wurden kontaminiert, besonders am 15. und 16. März, als der Wind vermehrt aus südöstlicher Richtung wehte. Verstärkt durch Regenfälle lagerten sich dabei große Mengen radioaktiver Stoffe in einem Gebiet ab, das sich vom Standort bis zu einige Dutzend Kilometer weit in nordwestlicher Richtung erstreckt. Die japanischen Behörden evakuierten die Gegend schrittweise bis zu einem Radius von 20 Kilometern und gebietsweise auch darüber hinaus.

Radiologische Situation auf dem Anlagengelände

In der ersten Phase bis etwa Ende März 2011 wurden immer wieder sehr hohe Strahlungswerte gemessen. Vor allem in den ersten Tagen traten Spitzenwerte der Ortsdosisleistung (ODL) von bis zu 12 Millisievert pro Stunde auf – der gesetzliche Jahresgrenzwert für die Strahlendosis einer beruflich strahlenexponierten Person wäre in dem Fall bereits nach etwa 100 Minuten erreicht. Da die vor Ort installierten Messgeräte ausfielen, wurde die ODL von mobilen Messstationen (vor allem Messfahrzeugen) gemessen, die mehrfach ihre Position wechselten. Grund für die hohen ODL-Werte in dieser Phase waren vor allem Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Umgebungsluft. Die in die Luft freigesetzten radioaktiven Stoffe lagerten sich teilweise in der Umgebung ab und erhöhten so die ODL auf dem Anlagengelände. Aufgrund der hohen Strahlungswerte konnten die Einsatzkräfte zeitlich nur sehr begrenzt und in entsprechender Schutzausrüstung auf dem Gelände arbeiten. Im weiteren Verlauf wurden außerhalb der Reaktorgebäude an kontaminierten Anlagenteilen sogenannte Hotspots mit ODL-Werten von bis zu 10 Sv/h entdeckt, was die Arbeiten an den betroffenen Stellen zusätzlich erschwerte.

Nach den in den ersten Wochen gemessenen sehr hohen Strahlungswerten fiel die ODL in der zweiten Phase auf dem Gelände anfangs stark ab. Das lag zum einen daran, dass die Dekontaminationsmaßnahmen wie das Wegräumen besonders radioaktiv belasteter Trümmer Wirkung zeigten; zum anderen trug das radioaktive Iod aufgrund seiner relativ kurzen Halbwertszeit (HWZ) von etwa acht Tagen nur in den ersten Wochen wesentlich zur Strahlenbelastung bei. Mittlerweile reicht das Tragen einer Staubschutzmaske aus, um den Großteil des Geländes zu betreten. In und unmittelbar an den Reaktorblöcken 1 bis 3 liegen die ODL-Werte allerdings nach wie vor deutlich höher, sodass dort weiter gehender Schutz vorgeschrieben ist.

Radioaktivität gelangt ins Meer

Außer über die Luft gelangte eine beträchtliche Menge Radioaktivität über das Wasser in die Umwelt. Dieses kam einerseits aus zerstörten Leitungen, andererseits wird seit dem 12. März 2011 bis heute kontinuierlich Wasser von außen zur Kühlung in die Reaktorbehälter gepumpt. Das hochkontaminierte Wasser gelangte in großen Mengen aus den Reaktorgebäuden, sodass man schnell dazu überging, es in großen Tanks auf dem Gelände zu lagern. In den ersten Jahren traten vereinzelt Leckagen in den Tanks auf, durch die kontaminierte Wässer in die Umgebung gelangten. Auch über das Grundwasser gelangte durch Leckagen aus den Reaktorkernen 1, 2 und 3 oder den Tanks entwichenes kontaminiertes Wasser in den Pazifik, allerdings in deutlich geringerem Umfang. Durch entsprechende Maßnahmen wie Spundwände, Pumpen oder den sogenannten Eiswall wird der Eintrag in den Pazifik minimiert und es werden im Meerwasser an der Anlage nur noch geringe Werte gemessen (zur Wasserproblematik erscheint noch ein eigener Beitrag in der 10-Jahre-Fukushima-Reihe).

Japanische und internationale Meeresexperten nahmen immer wieder Wasserproben aus dem Umfeld der Anlage (Quelle: Petr Pavlicek / IAEA; no changes made; CC BY-NC-ND 2.0)Die Aktivitätskonzentrationen im Meerwasser stiegen gerade in der Zeit kurz nach dem Unfall, als große Mengen kontaminierten Wassers unkontrolliert in den Pazifik gelangten, stark an. Neben Cäsium und Iod gelangten dabei auch weitere radioaktive Stoffe wie Strontium oder Tritium ins Meer. Durch die Verdünnung im Meerwasser beschränkten sich die erhöhten Aktivitätskonzentrationen auf die nähere Umgebung der Anlage. Das Hafenbecken wurde mit einer Betonschicht versiegelt, da sich größere Mengen der radioaktiven Stoffe durch Sedimentation im Meeresboden ablagerten. Auch heute wird die Radioaktivitätskonzentration im Hafenbecken und auf dem Meer durch regelmäßige Messungen überprüft.

Laut Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) handelt es sich um die bislang größte durch einen Unfall verursachte Freisetzung von Radionukliden in einen Ozean. Das führte mitunter zu stark erhöhten Aktivitätskonzentrationen in Fischen und Meeresfrüchten, die teilweise deutlich über den Grenzwerten lagen. Fische und Meeresfrüchte aus der Region durften daher nicht mehr verkauft werden. Inzwischen werden nur noch bei weit unter einem Promille der mehreren tausend Proben, die vom japanischen Gesundheitsministerium pro Jahr getestet werden, Konzentrationswerte von Radionukliden über den gesetzlichen Grenzwerten gemessen.

Kurz- und langfristige gesundheitliche Folgen

Als Folge einer erhöhten Strahlenbelastung können grundsätzlich zwei verschiedene Arten gesundheitlicher Schäden auftreten.

Die sogenannten deterministischen Schäden werden gemeinhin unter dem Begriff Strahlenkrankheit zusammengefasst. Sie treten meist kurzfristig und erst ab einem Schwellenwert in der Größenordnung von 500 Millisievert (mSv) auf. Das entspricht in etwa der 50.000-fachen Dosis einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs. Typische Symptome sind je nach Strahlendosis beispielsweise Hautrötungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Haarausfall. Bei einem Schwellenwert von rund 6.000 mSv führt die Strahlenbelastung unweigerlich zum Tod. Bei deterministischen Schäden gilt: Je höher die Strahlendosis, desto schwerer der Strahlenschaden.

Die sogenannten stochastische Schäden können bereits durch geringere Dosen hervorgerufen werden. Durch die Strahlung treten Schädigungen der DNA, also des Erbmaterials, auf, was zum Beispiel Krebserkrankungen auslösen oder zu Erbschäden führen kann. Da stochastische Schäden nicht direkt auftreten, nachdem man ionisierender Strahlung ausgesetzt wurde, sondern erstmal nur das Risiko einer Erkrankung steigt, sind sie deutlich schwerer nachzuweisen. Ein Zusammenhang zwischen Strahlenbelastung und Erkrankung lässt sich nur statistisch und erst ab einer Dosis von ungefähr 100 mSv belegen. Anders als bei den deterministischen Schäden gilt hierbei nicht, dass die Schwere der Schäden mit der Strahlendosis steigt – dafür steigt allerdings das statistische Risiko zu erkranken.

Gesundheitliche Folgen für die Einsatzkräfte auf dem Anlagengelände

Anders als in Tschernobyl wurden keine direkten strahlungsbedingten Todesfälle berichtet. Nichtsdestotrotz wurden vor allem in den ersten Wochen etliche Mitarbeiter einer Dosis ausgesetzt, die die gesetzlichen Grenzwerte teilweise um ein Vielfaches überschreitet. Nach TEPCO-Angaben waren bis Ende März 80 eigene und 19 Mitarbeiter von Fremdfirmen Strahlendosen von über 100 mSv ausgesetzt, davon 6 über 250 mSv. Zum Vergleich: Der Grenzwert in Deutschland für die allgemeine Bevölkerung liegt bei 1 mSv pro Jahr, der für beruflich exponierte Personen bei 20 mSv, in Notfällen sollte der Referenzwert von 100 mSv nicht überschritten werden. Die Berufslebensdosis darf 400 mSv nicht übersteigen.

Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kommt zu dem Schluss, dass Arbeiter, die einer erhöhten Dosis ausgesetzt waren, ein höheres Krebsrisiko als der Bevölkerungsdurchschnitt haben. Eine Studie des Wissenschaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen atomarer Strahlung (UNSCEAR) erwartet für die 99 % der Arbeiter, die eine effektive Dosis von weniger als 100 mSv erhalten haben, keine signifikante Erhöhung des Krebsrisikos. Für die verbleibenden knapp 1 % wird ein leicht erhöhtes Krebsrisiko erwartet.

Gesundheitliche Folgen für die Bevölkerung

Im Zuge der Notfallmaßnahmen räumten die Behörden bereits am Abend des 11. März erste betroffene Gebiete im unmittelbaren Umfeld der Anlage; bis zum 13. März wurden laut japanischer Regierung etwa 62.000, insgesamt etwa 146.500 Menschen evakuiert. Manche Gebiete wurden komplett geräumt, in anderen sollten sich Kinder, Schwangere und Kranke nach Möglichkeit nicht aufhalten, in wieder anderen Gebieten wurden Kindergärten und Schulen geschlossen und ein freiwilliges Verlassen der Zone empfohlen.

Als Folge der Evakuierungen wurden die Menschen außerhalb der Anlage recht niedrigen Strahlendosen ausgesetzt. Da mit den geringen Strahlendosen auch die statistische Nachweisbarkeit der Strahlenschäden abnimmt, ist es grundsätzlich schwierig, die gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung zu beziffern. Die genannte WHO-Studie geht davon aus, dass wegen der insgesamt geringen Strahlendosen keine stochastischen Effekte wie erhöhte Krebsraten oder eine Zunahme der Säuglingssterblichkeit, von Fehlgeburten, angeborenen Fehlbildungen oder Entwicklungsstörungen zu erwarten sind. Allerdings seien in den am stärksten betroffenen Gegenden je nach Altersgruppe und Geschlecht rechnerisch geringfügige Risikoerhöhungen für bestimmte Krebsarten zu erwarten.

Für das Dorf Namie, eines der am stärksten betroffenen Gebiete innerhalb der Präfektur Fukushima, geht die WHO beispielsweise davon aus, dass sich das relative Leukämierisiko für Kleinkinder um etwa 7 % erhöht. Dies bedeutet, dass sich die spontane Leukämierate, die in Japan vor dem Unfall bei 0,60 % (1-jähriger Junge) bzw. bei 0,43 % (1-jähriges Mädchen) lag, auf etwa 0,64 % (1-jähriger Junge) bzw. 0,46 % (1-jähriges Mädchen) erhöht. Für die Entwicklung von Schilddrüsenkrebs wird für das Dorf Namie erwartet, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung für eine Frau, die als Kleinkind exponiert wurde, von 0,77 % auf 1,29 % erhöht. Dies entspricht einer relativen Erhöhung von 70 %. Für Jungen steigt die Inzidenzrate voraussichtlich von 0,21 % auf 0,33 %. Inwiefern diese Zahlen zutreffen und wie genau sich Strahlendosen auf die Entwicklung von (Schilddrüsen-)Krebs auswirken, war in den letzten Jahren immer wieder Gegenstand kontroverser wissenschaftlicher Diskussionen.

Auch wenn die Zahlen der großen Studien von WHO, IAEO oder UNSCEAR weitestgehend ähnliche Größenordnungen aufrufen, so sind sie nicht unumstritten – andere Veröffentlichungen, beispielsweise von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, kommen gerade bei den stochastischen Krebs- und Krebstodesfällen auf teils deutlich höhere Werte. Diese unterschiedlichen Einschätzungen zwischen internationalen Institutionen und Nichtregierungsorganisationen veranschaulichen, wie schwierig es ist, stochastische Schäden festzustellen und zu bewerten (mehr dazu im Interview mit dem Strahlenschutzbeauftragten und Abteilungsleiter Strahlenschutz der GRS Thorsten Stahl).

Um die langfristigen Strahlenschäden analysieren und bewerten zu können, führt das Radiation Medical Center for the Fukushima Health Management Survey in einem breit angelegten Monitoringprogramm seit September 2011 Studien durch, in denen mehr als zwei Millionen japanische Bürgerinnen und Bürger untersucht werden. Nach einer allgemeineren Bestandsaufnahme folgten mit den sogenannten Detailed Surveys spezifischere Untersuchungen mit Schwerpunkten auf Schilddrüse, Schwangerschaften und Geburten oder auch psychischer Gesundheit, die heute noch andauern.

Opfer von Evakuierungen und psychosozialen Schäden

Auch wenn in der allgemeinen Bevölkerung keine kurzfristigen gesundheitlichen Schäden aufgetreten sind und zumindest nach WHO, UNSCEAR und anderen kein signifikant erhöhtes Krebsrisiko zu erwarten ist, hat der Unfall dennoch eine große Zahl an Todesopfern und vielfältige gesundheitliche Schäden verursacht.

Hierbei darf allerdings nicht vergessen werden, dass sich im März 2011 eine sogenannte Dreifachkatastrophe in Japan ereignet hat und dass das stärkste Beben in Japan seit Beginn der dortigen Erdbebenaufzeichnungen und der dadurch ausgelöste Tsunami verheerende Auswirkungen hatten, von denen die Nuklearkatastrophe von Fukushima nur ein Teilaspekt ist. Eine klare Trennlinie zwischen den Opfern des KKW-Unfalls einerseits und der Naturkatastrophe andererseits zu ziehen, ist nicht möglich.

Infolge der Evakuierungsmaßnahmen starben der UNSCEAR-Studie zufolge mehr als 50 stationär behandelte Patienten aufgrund von Hyperthermie, Dehydrierung oder der Verschlechterung der zugrunde liegenden medizinischen Probleme und wahrscheinlich weitere über 100 ältere Menschen in den Folgemonaten durch eine Vielzahl von mit der Evakuierung verbundenen Ursachen starben. Die Evakuierten mussten in Notunterkünfte (Turnhallen, provisorische Containerwohnungen) einziehen, teilweise wurden ganze Städte umgesiedelt. Manche wissenschaftlichen Studien gehen von mehreren Hundert Todesopfern im Zuge der Evakuierungsmaßnahmen aus.

Neben den körperlichen lassen sich verschiedenen Studien zufolge eine Reihe psychosozialer Schäden feststellen, die durch den Unfall und seine Folgen verursacht wurden. So stieg die Anzahl der psychischen Erkrankungen und die der Personen mit Schlafstörungen unter den Betroffenen um etwa den Faktor 5 gegenüber dem japanischen Durchschnitt an. Ebenso nahmen Übergewicht- und Diabetes-Raten deutlich zu. Die Todesrate unter den evakuierten Senioren stieg in den ersten Monaten im japanweiten Vergleich um das Dreifache und senkte sich später auf das 1,5-fache. Medien berichten zudem von jungen Leuten, die Schwierigkeiten bei der Partnersuche haben, gemobbten Schulkindern und erhöhten Selbstmordraten.

Entsprechend kommen auch bisherige Auswertungen des japanischen Monitoringprogramms zu dem Ergebnis, dass zwar kaum radiologische Konsequenzen sichtbar werden, dass aber die durch die Ereignisse ausgelösten psychosozialen Schäden gerade auch langfristig umso mehr Leid verursachen. Ähnliche Befunde waren in Tschernobyl erstellt worden, auch wenn hier sowohl die deterministischen als auch die stochastischen Strahlenschäden deutlich dramatischer waren.

Ökologische, soziale und wirtschaftliche Folgen für die betroffenen Regionen

Neben diesen gesundheitlichen Folgen hat die Region mit einer Reihe ökologischer und wirtschaftlicher Folgen zu kämpfen. Diese Folgen beeinflussen wiederum das Leben der Menschen, die in den betroffenen Regionen der Präfektur Fukushima ihr Zuhause haben beziehungsweise hatten. Ein Großteil der Evakuierten konnte zwar mittlerweile wieder in seine Heimat zurückkehren, es gibt aber immer noch Gebiete, die aufgrund der hohen Strahlenbelastung trotz umfangreicher Dekontaminationsmaßnahmen noch nicht wieder besiedelt werden können. Über Jahre hat man in mühevoller Kleinstarbeit unter anderem den Oberboden mehrere Zentimeter dick abgetragen, Laub eingesammelt und Dächer und Straßen mittels Hochdruckreiniger gereinigt. Allerdings sind gerade die Wälder und Felder noch stärker kontaminiert, da die Aufräumtrupps nicht jeden Quadratmeter reinigen konnten.

Betroffen sind auch die Landwirtschaft und die Fischerei. Zuerst verhungerten Hunderttausende zurückgelassene Tiere wegen der plötzlichen Evakuierung. Ein Teil der landwirtschaftlichen und Meeresprodukte überstieg bei den Messungen zur Überwachung der Lebensmittel die in Japan geltenden Grenzwerte für Radioaktivität und durfte nicht verkauft werden. Auch wenn heute kaum noch Nahrungsmittel aus der Region die Grenzwerte überschreiten, haben regionale Landwirtschaft und Fischerei nach wie vor mit dem Imageschaden zu kämpfen. Manche Länder und Regionen beschränken immer noch den Import von Produkten aus der Umgebung der betroffenen Regionen.

Mit den olympischen Sommerspielen will die japanische Regierung diesen Sommer der Opfer gedenken und den Wiederaufbau feiern. Gerade dem Imageschaden der Region Fukushima soll mit den „Games of Recovery“ ein Ende bereitet werden, indem der Welt eine mittlerweile entspannte radiologische Lage vor Augen geführt wird. Fukushima wäre nicht nur Austragungsort für Baseball- und Softballspiele – hier soll auch der symbolträchtige Fackellauf seinen Anfang nehmen. Doch zum einen ist unklar, ob und unter welchen Bedingungen die Spiele in Zeiten von Corona stattfinden können. Zum anderen gibt es gerade aus NGO- und Bevölkerungskreisen Widerstand gegen eine angebliche Normalität in Gebieten, in denen an Hotspots immer noch erhöhte Strahlenwerte gemessen werden.