Kernenergie in Belgien

• Im Mai 2025 wurde das bisherige gesetzliche Verbot von Neubauten durch das belgische Parlament aufgehoben. Die Regierung strebt an, Laufzeiten auch bereits stillgelegter Anlagen zu verlängern, in der Koalitionsvereinbarung ist auch vom Bau neuer Anlagen die Rede.

• Mit Myrrha wird derzeit ein Forschungsreaktor gebaut, mit dem unter anderem Fragestellungen zur Transmutation erforscht werden sollen.

• Im Rahmen eines europäischen Projekts strebt das belgische Kernforschungszentrum die Entwicklung eines bleigekühlten SMR an; eine von zwei Vorläuferanlagen soll im belgischen Mol errichtet werden.

Status quo der Stromerzeugung

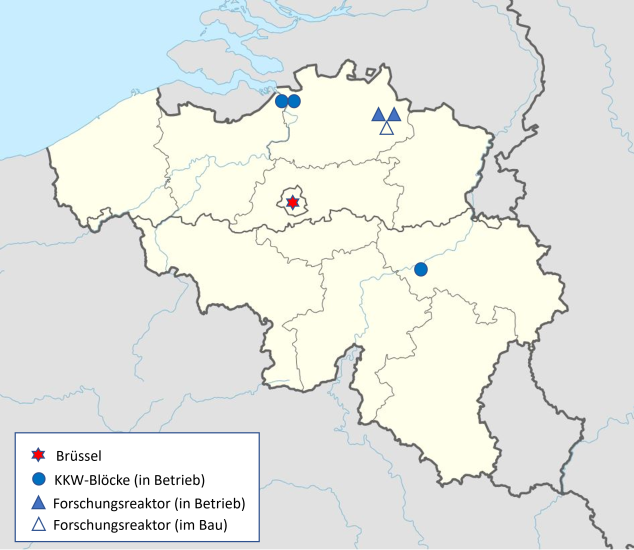

Abgesehen von dem Prototypreaktor BR-3 (Abschaltung 1987) befinden sich in Belgien zwei Standorte mit Kernreaktoren: die Kernkraftwerke (KKW) Doel und Tihange. Hier erzeugten über Jahrzehnte insgesamt sieben Druckwasserreaktoren mehr als die Hälfte des belgischen Stroms. Nach der Abschaltung der beiden Reaktoren Doel-3 (2022) und Tihange-2 (2023) sowie von Doel-1 und Tihange-1 (Februar bzw. September 2025) sind derzeit noch drei Blöcke am Netz.

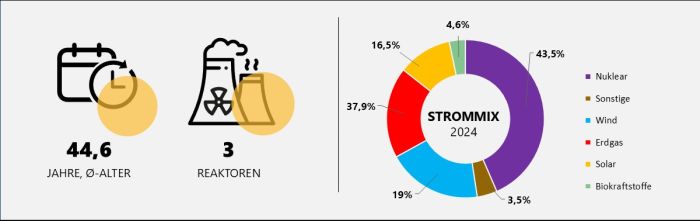

Bis einschließlich 2024 lag der Anteil der Kernenergie an der gesamten Stromerzeugung bei über 43 %. Fossile Energieträger kamen auf etwa 38 % der knapp 75,7 82 Terawattstunden (TWh), die im Jahr 2024 in Belgien erzeugt wurden. Das Land ist traditionell auf Stromimporte angewiesen. Bei einer rückläufigen Stromproduktion importierte Belgien auch 2024 knapp 14 % des insgesamt verbrauchten Stroms.

[Wir nutzen die Zahlen der International Energy Agency (IAE), die Zahlen sind gerundet. Tagesaktuelle Erzeugungsdaten nach Energiequelle finden sich auf der Seite Electricity Maps.]

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen

Unter den letzten belgischen Regierungen wurden in der Energiepolitik in Bezug auf die Kernenergie einige Wendungen vollzogen. So war lange Zeit geplant, von fünf Reaktoren drei im Jahr 2025 abzuschalten, Doel-1 machte Mitte Februar 2025 den Anfang.

Anfang 2022 gab die damalige belgische Regierung („Vivaldi-Koalition“) bekannt, dass die Laufzeiten der Reaktorblöcke Doel-4 und Tihange-3 um zehn Jahre, also bis 2035, verlängert werden sollen. Die seit Februar 2025 amtierende Regierung („Arizona-Koalition“) hat mit ihrer Parlamentsmehrheit im Mai 2025 das seit Jahrzehnten bestehende gesetzliche Verbot von Neubauten zurückgenommen und strebt noch weitgehendere Lauzeitverlängerungen für die Reaktoren Doel-4 und Tihange- 3 bis 2045 an. Außerdem sollen Laufzeitverlängerungen für die übrigen Kernkraftwerksblöcke geprüft werden.

Aktuelle Planungen

Laufzeitverlängerungen. Nachdem die belgische Regierung und der Energieversorger Engie (der 100 Prozent der Anteile an dem Betreiber der belgischen KKW Engie Electrabel hält) sich bereits im Juli 2022 im Grundsatz darauf geeinigt hatten, die Anlagen Doel-4 und Tihange-3 im Fall einer Einigung durch ein von beiden Seiten hälftig getragenes Joint Venture weiterzubetreiben, wurde im Januar 2023 eine Vereinbarung über eine Laufzeitverlängerung geschlossen.

Für den geplanten Weiterbetrieb der beiden Blöcke sind allerdings umfangreiche Prüfungen und entsprechende behördliche Entscheidungen erforderlich (mehr dazu in diesem Artikel).

Hinsichtlich weiterer Laufzeitverlängerungen, sprich der beiden genannten Reaktoren bis 2045 respektive der anderen drei bis 2035, zeigte sich der Betreiber Engie Electrabel allerdings skeptisch. So betonte der Betreiber noch anlässlich der letztmaligen Abschaltung von Tihange-1 Ende September 2025, dass eine von der derzeitigen Regierung angestrebte Laufzeitverlängerung für die Anlage wirtschaftlich nicht sinnvoll realisierbar wäre und der Abbau der Anlage ab 2028 in Angriff genommen werden solle.

Große Kernkraftwerke. Die gegenwärtige Regierung strebt eine nukleare Erzeugungskapazität von 4 Gigawatt an. Diese könnten mittelfristig aber nur durch eine Laufzeitverlängerung aller fünf Anlagen erreicht werden (die im Februar und November 2025 abgeschalteten/abzuschaltenden Blöcke miteingerechnet). Der Koalitionsvertrag sieht als weitere Option auch den Bau neuer KKW vor; ob und gegebenenfalls welche Art von Anlagen für die kommerzielle Stromerzeugung errichtet werden sollen (beispielsweise konventionelle KKW oder Small Modular Reactors), ist derzeit noch unklar.

SMR. Mit seinem Kernforschungszentrum SCK-CEN ist Belgien gemeinsam mit Italien und Rumänien an dem europäischen EU-SMR-LFR-Projekt beteiligt, in dem ein bleigekühlter SMR entwickelt und dessen wirtschaftliche Machbarkeit demonstriert werden soll. In dem Projekt sollen zwei Demonstrationsanlagen errichtet werden: bis 2035 eine kleinere im belgischen Mol, gefolgt von einer größeren Anlage im rumänischen Pitești. Im Mai 2025 haben die belgische Aufsichts- und Genehmigungsbehörde und SCK-CEN in Belgien einen formalen Konsultationsprozess gestartet, in dessen Rahmen mögliche Hindernisse für eine Genehmigung der geplanten Anlage zu identifizieren und nach Möglichkeit zu beseitigen.

Forschungsreaktoren

Im Studienzentrum für Kernenergie in Mol werden Stand heute noch drei Forschungsreaktoren betrieben. Ein weiterer Forschungsreaktor ist derzeit im Bau: Der von einem Teilchenbeschleuniger angetriebene Reaktor Myrrha soll Angaben aus dem Sommer 2024 zufolge bis 2038 betriebsbereit sein und unter anderem zur Transmutationsforschung verwendet werden.

(Stand: Oktober 2025)