Kernenergie weltweit 2025

Weltweit werden unterschiedliche Wege hinsichtlich der Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung eingeschlagen. Dabei lassen sich grob drei Gruppen unterscheiden: Während die einen den kurz- oder mittelfristigen Ausstieg aus der Kernenergie anstreben, verlängern andere die Laufzeiten von Kernkraftwerken (KKW), wieder andere planen Neubauten und setzen teilweise zusätzlich auf Laufzeitverlängerungen.

Dabei werden unter anderem folgende Argumente ins Feld geführt: So berufen sich Befürworter etwa auf die Zuverlässigkeit, mit der Strom aus Kernenergie geliefert wird, oder verweisen auf die vergleichsweise niedrige CO2-Bilanz während des Betriebs, die im Kampf gegen den Klimawandel als Pluspunkt angesehen wird. Gegner verweisen beispielsweise auf das Unfallrisiko, den mit der Entsorgung der radioaktiven Abfälle verbundenen Aufwand oder die vergleichsweise hohen Kosten und langen Bauzeiten für die Errichtung der Anlagen.

Dieses Dossier bietet einen Überblick über die Kernenergie weltweit. Einmal jährlich wird es aktualisiert und auf der Webseite der GRS veröffentlicht.

Lage weltweit

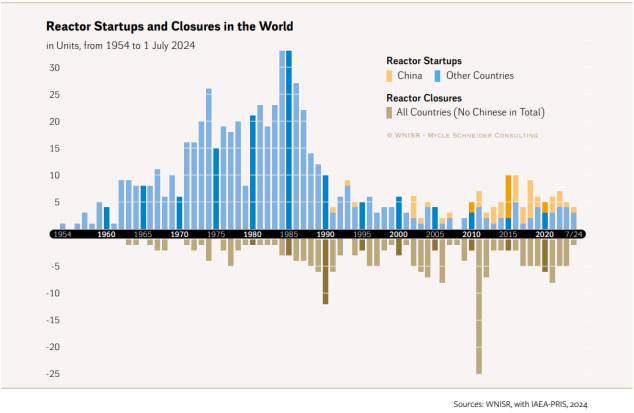

Weltweit sind nach Angaben des Power Reactor Information System (PRIS) der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) zurzeit 417 Kernreaktoren mit einem Durchschnittsalter von rund 32 Jahren in Betrieb. 2024 sind insgesamt sechs neue Reaktorblöcke ans Netz angeschlossen worden, zusätzlich sind zwei japanische Blöcke, die seit 2011 (Reaktorkatastrophe am KKW Fukushima) abgeschaltet waren, wieder hochgefahren worden. Demgegenüber stehen vier Einheiten, die stillgelegt wurden.

Neben den laufenden Reaktoren werden in PRIS noch 23 weitere aufgeführt, die im Modus „Suspended Operation“ laufen. Dabei handelt es sich um Reaktoren, die langfristig heruntergefahren, aber noch nicht endgültig stillgelegt worden sind. 19 dieser auch als „Long-Term-Outage-Reaktoren“ bezeichneten Anlagen stehen in Japan, die übrigen vier in Indien.

Zu den PRIS-Zahlen ist generell anzumerken, dass die jeweiligen IAEO-Länder ihre Daten selbst in die Datenbank eintragen. Hierbei entstehende Verzögerungen können ein Grund für Abweichungen zu anderen Quellen sein wie dem „World Nuclear Industry Status Report“ (WNISR). Aus dem WNISR sind die Zahlen zum Durchschnittsalter der Anlagen für unsere Übersichtsgrafiken entnommen. Das Durchschnittsalter bezieht sich auf den ersten Tag des kommerziellen Leistungsbetriebs.

Die installierte nukleare Nettoleistung stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5.536 auf 377.046 Megawatt elektrisch (MWe). Während die absolute Menge des weltweit in Kernkraftwerken erzeugten Stroms in den letzten Jahrzehnten im Wesentlichen unverändert geblieben ist, sank ihr relativer Anteil am weltweiten Strommix in 2022 erstmals seit rund 40 Jahren unter die 10-Prozent-Marke (der Höchstwert lag bei 17,5 Prozent in 1996).

Dies liegt zum einen darin begründet, dass stetig mehr Strom durch erneuerbare Energien erzeugt wird; zum anderen hat auch die Stromerzeugung auf Basis fossiler Energieträger gegenüber den vorangegangenen Jahren und Jahrzehnten deutlich zugenommen.

Die Zahlen in diesem Text bezüglich des Strommixes weltweit und für die jeweiligen Kontinente sind von der Internationalen Energieagentur IEA übernommen und geben den Stand 2022 wieder; die Zahlen bezüglich der Stromerzeugung der einzelnen Länder entstammen dem aktuellen WNISR und weisen den Stand 2023 auf.

Beim Blick auf die sich stetig verändernde weltweite Reaktorlandschaft lassen sich folgende Trends erkennen: Die meisten neuen Reaktorblöcke werden in Asien gebaut, wohingegen die meisten im Rückbau befindlichen Reaktoren in Westeuropa und Nordamerika zu finden sind.

Entsprechend ist das Durchschnittsalter der Reaktoren in Asien vergleichsweise niedrig. Neue Reaktorblöcke haben zudem durchschnittlich eine größere Leistung als die stillgelegten, sodass trotz eines zahlenmäßigen Rückgangs an Reaktorblöcken die installierte Leistung steigen kann. Eine Ausnahme bilden die sogenannten Small Modular Reactors (SMR): Die KKW im Miniformat sollen bei der mittelfristigen Planung einer CO2-armen, dezentralen Stromproduktion in einer Reihe von Ländern eine wichtige Rolle spielen.

[Anmerkung: Die Russische Föderation fällt bei der IEA seit 2022 gemeinsam mit den zentralasiatischen Republiken, Aserbaidschan und Georgien unter die neue Rubrik Eurasien. Die Zahlen zum europäischen Strommix sind daher ohne die Werte der genannten Länder, die stattdessen für Asien berücksichtigt sind. Was die Anzahl der Reaktoren angeht, folgen wir der Systematik der IAEO, welche Russland zu Europa zählt.]

Europa

In Europa lag der Anteil der Kernenergie an der Stromproduktion im Jahr 2022 bei ca. 18,7 Prozent der Gesamtstromerzeugung. Insgesamt sind in Europa 168 Reaktoren in Betrieb, das Durchschnittsalter beträgt 34,8 Jahre. 13 Reaktoren werden zurzeit gebaut, 129 befinden sich im Rückbau.

Deutschland

Deutschland ist 2023 endgültig aus der Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung ausgestiegen: Am 15. April wurden die letzten drei Kernkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim II abgeschaltet.

Doch KKW sind nicht die einzigen Nuklearanlagen in Deutschland. So werden die sechs zurzeit laufenden Forschungsreaktoren weiter betrieben. Gleiches gilt für die sogenannten Anlagen der nuklearen Ver- und Entsorgung. Dazu zählen neben den Zwischen- und (zukünftigen) Endlagern für radioaktive Abfälle die Brennelement-Fertigungsanlage in Lingen und die Urananreicherungsanlage in Gronau.

Westeuropa

Den weltweit größten prozentualen Anteil von Kernenergie am nationalen Strommix hat Frankreich. 2022 waren es 64,8 Prozent. Zudem verfügt Frankreich europaweit über die meisten Reaktoren. Das Durchschnittsalter der französischen Anlagen beträgt 38,9 Jahre. Mit Flamanville-3 ging Ende 2024 der erste Reaktor seit 1999 ans Netz. Das Bauvorhaben begann 2007, ursprünglich war eine Fertigstellung bis 2012 geplant. Der Zeitplan wurde jedoch mehrfach verlängert, die Kosten haben sich seitdem vervielfacht – zuletzt von 12,7 auf 13,2 Milliarden Euro (ursprünglich waren 3,3 Milliarden Euro prognostiziert worden); der französische Rechnungshof schätzt die Gesamtkosten inklusive Finanzierung sogar auf 19,1 Milliarden Euro. Trotzdem soll Kernenergie bei den Klimaschutzplänen Frankreichs weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen: Der Energieplan Frankreichs sieht neben dem Ausbau der Erneuerbaren auch eine Verlängerung der Laufzeiten bestehender KKW und den Neubau von sechs EPR-2-Reaktoren an bereits existierenden Standorten (Penly, Gravelines und Bugey) vor. Die Umsetzung acht zusätzlicher Neubauten vom Typ EPR-2 wird seit Anfang 2024 geprüft. Auch im Bereich SMR ist Frankreich aktiv: Der Bau eines NUWARD-Prototypen sollte ursprünglich 2030 starten – aktuell ist von einer Vorstellung des Produkts in den 2030er-Jahren die Rede („market a product for the 2030“).

Auch das Vereinigte Königreich setzt nach wie vor auf Kernenergie –12,5 Prozent des dort produzierten Stroms kommen derzeit aus KKW. Aktuell werden neun Reaktorblöcke betrieben, 36 befinden sich im Rückbau. Die britische Regierung verfolgt seit Längerem die Errichtung neuer KKW. Aktuell sind zwei neue EPR-Reaktoren im Bau (Hinkley Point C-1 und -2), zwei weitere EPR-Reaktoren sind für den Standort Sizewell C geplant – vorbereitende Baumaßnahmen sollten ursprünglich 2024 beginnen. In 2020 wurde der Bau neuer KKW als Teil eines Zehn-Punkte-Plans einer „Grünen industriellen Revolution“ festgelegt. Aufbauend auf dem Ende März 2023 veröffentlichten Strategiepapier „Powering Up Britain“ hat die britische Regierung im Januar 2024 die „Civil Nuclear Roadmap“ veröffentlicht, die einen Ausbau der nuklearen Erzeugungskapazität auf bis zu 24 Gigawatt (GW) bis zum Jahr 2050 zum Ziel erklärt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die acht AGR-Blöcke (ca. 4,8 GW) aufgrund fortgeschrittener Alterungseffekte im Graphitmoderator bis Ende dieses Jahrzehnts endgültig abgeschaltet werden müssen. Die installierte Kapazität von derzeit rund 6,5 GW wird dann deutlich abfallen, da sich die 3,2 GW aus dem Neubau von Hinkley Point C verspäten. Neben der Errichtung großer KKW fördert die Regierung auch die Entwicklung und den zukünftigen Einsatz von SMR im UK.

In Belgien laufen derzeit fünf Reaktoren, 2023 trug die Kernkraft 41,2 Prozent zur Gesamtstrommenge bei. Allerdings wurde Doel-3 im September 2022 abgeschaltet, Tihange-2 folgte im Februar 2023. Drei weitere Reaktoren sollen nach jeweils 50 Jahren Betriebslaufzeit zum Ende 2025 endgültig abgeschaltet werden. Die beiden jüngsten Blöcke Doel-4 und Tihange-3 sollen jedoch bis Ende 2035 weiterbetrieben werden. Das Land investiert zum einen in Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für SMR und die neue Regierung lässt zum anderen prüfen, ob die Laufzeit von fünf Reaktoren um zehn weitere Jahre (bis 2035 bzw. bei den beiden genannten bis 2045) verlängert sowie neue Reaktoren gebaut werden können.

In den benachbarten Niederlanden sollen laut neuem Koalitionsvertrag zusätzlich zu dem in Borssele betriebenen Reaktorblock zwei neue Blöcke gebaut werden; die Regierung stellt dazu 5 Milliarden Euro bereit. Für die Inbetriebnahme der neuen Reaktoren wird das Jahr 2035 anvisiert. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie am Standort des derzeitigen KKW Borssele errichtet, dessen Laufzeit über 60 Jahre (wären 2033 erreicht) hinaus verlängert werden soll.

Schweden betreibt insgesamt sechs Reaktoren, die gemeinsam 28,6 Prozent der landesweiten Stromerzeugung abdecken. Die schwedische Regierung hat 2023 einen Kernenergiefahrplan verabschiedet, der den Neubau von zwei (bis 2033) und weiteren zehn (bis 2045) konventionellen Reaktoren und SMR vorsieht. Auch hier werden Laufzeitverlängerungen geprüft.

Neben Frankreich und Großbritannien war lediglich Finnland in Sachen KKW-Neubau aktiv: Olkiluoto-3 war im Frühjahr 2023 der erste Reaktor seit 2002, der in Westeuropa ans Netz ging. Das Durchschnittsalter der finnischen Reaktoren liegt bei 36,9 Jahren. Der, Anteil der Kernenergie am Strommix liegt bei 42 Prozent. Die Regierung hat zudem angekündigt, die Laufzeit der WWER-440-Blöcke am Standort Loviisa von 50 auf 70 Jahre zu verlängern sowie deren Leistung zu erhöhen. Unter anderem vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges wurde das Neubauprojekt eines russischen WWER-1200 am Standort Hanhikivi eingestellt.

Den Ausstieg aus der Kernenergie geplant haben – neben Belgien – derzeit die Schweiz und Spanien: Die vier Reaktoren in der Schweiz (Anteil 32,4 %) dürfen bis zu ihrem altersbedingten Ende laufen, aber nicht durch neue ersetzt werden. Ein Datum für die Abschaltung gibt es in der Schweiz nicht. Zudem wird über das bestehende Neubauverbot diskutiert, da es sich mit dem Gebot der Technologieoffenheit nicht vereinbaren ließe. Die sieben spanischen Reaktoren sollen bis 2035 sukzessive vom Netz genommen werden, die erste Abschaltung ist für 2027 geplant (Almaraz-1).

Insgesamt lassen sich die tatsächlich laufenden und vor Kurzem abgeschlossenen Neubauprojekte in Westeuropa an einer Hand abzählen. Alle diese Projekte haben gemeinsam, dass sich die ursprünglich kalkulierten Kosten und Bauzeiten massiv erhöht haben.

Mittel- und Osteuropa

2023 produzierten die neun Reaktoren in der Ukraine 50,7 Prozent der Gesamtstrommenge. Trotz der Kriegssituation und damit verbundener sicherheitstechnischer Risikofaktoren wird das Land wohl zumindest mittelfristig an der Kernkraft als wichtigster Stromerzeugungsform festhalten. Am Standort Chmelnyzkyj sollen zwei zum größten Teil fertiggestellte WWER-1000 fertig gebaut werden (ohne russische Beteiligung); außerdem sollen dort sowie am Standort Südukraine jeweils zwei weitere AP-1000 von Westinghouse errichtet werden, um den Verlust des von Russland besetzten KKW Saporischschja zu kompensieren. Insgesamt sind neun AP-1000-Reaktoren in der Ukraine geplant. Für die laufenden Reaktoren wurden teilweise Laufzeitverlängerungen genehmigt.

In der Slowakei hat 2023 mit Mochovce-3 der fünfte Reaktor den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Ein weiterer WWER-440 soll dieses Jahr folgen, womit das Land Frankreich hinsichtlich des höchsten Kernenergieanteils am Strommix Konkurrenz machen dürfte. 2022 lag der Anteil der Kernenergie am Gesamtstrommix bei 61,3 Prozent.

Ungarn bezieht zurzeit knapp die Hälfte seines Stroms aus vier WWER-440-Blöcken am Standort Paks. Es ist geplant, dort zusätzlich zwei russische WWER-1200 Blöcke zu errichten, vorbereitende Arbeiten dazu laufen.

In Slowenien trägt der einzige Kernreaktor am Standort Krško 36,8 Prozent zur Nettostromerzeugung des Landes bei. Die Laufzeit des 43 Jahre alten KKW wurde im Januar 2023 um weitere 20 Jahre bis 2043 verlängert. Die Kernkraft soll perspektivisch ausgebaut werden, um die CO2-Ziele des Landes zu erreichen; abhängig von der Stromnachfrage ist der Bau von zwei Kernkraftwerksblöcken im Gespräch.

Auch in Bulgarien sollen zwei AP-1000 gebaut werden, ein Ingenieurvertrag dazu wurde im November 2024 mit Hyundai Engineering & Construction (Südkorea) und Westinghouse (USA) unterzeichnet. Er soll die beiden WWER-1000-Reaktoren am Standort Kosloduj, die derzeit 40,4 Prozent des Gesamtstroms produzieren, eine Zeit lang ergänzen und ab 2050 ersetzen. Zudem gibt es Kooperationen mit dem US-amerikanischen Unternehmen NuScale, die den Bau von SMR in Bulgarien vorsehen.

Rumänien betreibt zwei Candu-Reaktoren am Standort Cernavoda, zwei weitere Candu-Blöcke, mit deren Bau bereits in den 1980er-Jahren begonnen worden war, sollen bis voraussichtlich 2031 fertiggestellt werden. Zudem will Rumänien einen SMR des US-amerikanischen Unternehmens NuScale bauen.

In Tschechien soll die südkoreanische Korea Hydro & Nuclear Power zwei Blöcke mit jeweils 1.000 MW am Standort Dukovany bauen, auch am zweiten Standort des Landes Temelin sind zwei neue Blöcke geplant. In Temelin ist zudem die Errichtung von SMR bis 2032 vorgesehen, zwei weitere SMR sollen an den Standorten Dětmarovice und Tušimice bis 2040 fertiggestellt werden. Derzeit produzieren sechs Druckwasserreaktoren 33,2 Prozent des tschechischen Stroms.

Polen plant, neu in die Kernenergie einzusteigen, der erste Reaktor soll 2036 (statt ursprünglich 2033) in Betrieb gehen, bis 2043 sollen fünf weitere folgen. Verträge mit amerikanischen Firmen (Westinghouse und Bechtel) für den Standort Lubiatowo-Kopalino an der Ostsee für den Bau von drei AP-1000 sind unterzeichnet. Gleichzeitig laufen Verhandlungen mit der koreanischen Firma KHNP zum Bau von APR-1400-Anlagen. Im Bereich SMR besteht ebenfalls Interesse, die Pläne werden von verschiedenen polnischen Industrieunternehmen gemeinsam mit ausländischen Partnern vorangetrieben.

In Belarus wurde der erste Reaktorblock des Landes 2020 in am Standort Astravets in Betrieb genommen, der zweite hat zum November 2023 den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Der Anteil der Kernenergie an der Gesamtstrommenge lag mit Stand 2022 bei 28,6 Prozent, dürfte also mittlerweile, eine gewisse Verfügbarkeit vorausgesetzt, um die 50-Prozent-Marke liegen.

In Russland werden 18,4 Prozent des Gesamtstroms von 36 Reaktoren produziert, deren Durchschnittsalter bei 30,5 Jahren liegt. Im Laufe der letzten zehn Jahre sind acht neue Reaktoren in Betrieb genommen worden, darunter das schwimmende KKW Akademik Lomonossow mit zwei Reaktoren. Mit dem Bau von zwei landgestützten SMR in Sibirien wurde begonnen. Weitere Blöcke verschiedenen Typs sind in Bau (beispielsweise WWER-TOI in Kursk oder BREST-300 in Sewersk) beziehungsweise in Planung. Zudem ist Russland sehr stark im Ausland aktiv: Neben Ungarn realisiert Russland Neubauten in Ägypten, Iran, Indien, China, Bangladesch und der Türkei. Dort wird zurzeit ein KKW mit vier russischen WWER-1200 gebaut. Die Inbetriebnahme soll zwischen 2025 und 2028 erfolgen. Mitte September 2024 teilte der türkische Energieminister mit, dass sich der kommerzielle Betrieb von Block 1 um einige Monate nach hinten verschieben wird, da das deutsche Unternehmen Siemens Energy Schlüsselteile zurückhalte. Rosatom habe die fehlenden Teile deshalb in China bestellt. Zwei weitere Standorte in der Türkei sind bereits ausgewählt.

Amerika

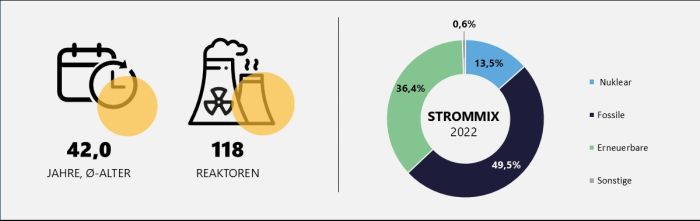

Im Jahr 2022 lag der Anteil der Kernenergie am Gesamtstrommix auf dem amerikanischen Kontinent bei rund 13,5 Prozent. Zur Produktion sind 118 Reaktoren mit einem Durchschnittsalter von 42 Jahren in Betrieb. Hier ist allerdings ein deutliches Nord-Süd-Gefälle gegeben: Während in den USA und Kanada insgesamt 111 Reaktoren laufen, sind es südlich davon gerade einmal sieben. Gebaut werden auf dem amerikanischen Kontinent zurzeit zwei Blöcke, dauerhaft heruntergefahren sind 49 Reaktoren.

In den Vereinigten Staaten sind mit 94 Reaktoren mehr am Netz als in jedem anderen Land der Welt; sie stellten im Jahr 2023 rund 18,6 Prozent des Stroms zur Verfügung. Das durchschnittliche Alter der Reaktoren beträgt 42,9 Jahre. Neu hinzugekommen sind mit Vogtle-3 und -4 in den Jahren 2023 beziehungsweise 2024 die Reaktoren zwei und drei in diesem Jahrtausend (nach WATTS BAR-2 in 2016). Zudem setzen die USA auf Laufzeitverlängerungen: Für einen Großteil der Reaktoren ist eine Verlängerung von 40 auf 60 Jahre bereits beschlossen, eine weitere Verlängerung auf 80 Jahre ist für neun Reaktorblöcke genehmigt, zahlreiche weitere werden derzeit geprüft. Da allerdings in einigen Fällen die Nachrüstungen, die für solche Laufzeitverlängerungen Voraussetzung sind, zu teuer gewesen wären, wurden etliche Anlagen abgeschaltet. Zuletzt betraf das den einzigen Block des KKW Palisades im Bundesstaat Michigan, der allerdings mit staatlicher Hilfe bis Ende 2025 wieder angefahren werden soll. Vor dem Hintergrund der Energie- und Klimakrise hat der Bundesstaat Kalifornien die beiden Blöcke im KKW Diablo Canyon nicht wie ursprünglich vorgesehen abgeschaltet – stattdessen reichte der Betreiber im November 2023 einen Antrag für eine Laufzeitverlängerung bei der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde ein, über den die NRC bis August 2025 entscheiden will. Zudem gibt es Planungen, laut derer das KKW Three Mile Island wieder in Betrieb genommen werden soll, um den Konzern Microsoft mit CO2-armem Strom zu versorgen. In der Energieplanung der Biden- und auch der neuen Trump-Administration soll Kernenergie eine größere Rolle spielen. So soll die Entwicklung neuer Reaktorkonzepte gefördert werden, vor allem von SMR. Das erste SMR-Projekt in den USA mit sechs geplanten NuScale-Reaktoren an einem Standort in der Nähe von Idaho Falls wurde jedoch wegen explodierender Kosten eingestellt. Zudem sind amerikanische Firmen wieder verstärkt an Reaktorprojekten (auch SMR) im Ausland interessiert, wie zum Beispiel in Bulgarien, Polen, Rumänien oder der Ukraine.

13,7 Prozent des landesweiten Strommixes liefern 17 (2023 noch 19, der Anteil wird daher mittlerweile niedriger sein) CANDU-Reaktoren in Kanada. Diese Eigenentwicklungen sind Schwerwasserreaktoren, die ein Durchschnittsalter von 40,2 Jahre aufweisen. Auch der nördliche Nachbar der USA setzt auf Laufzeitverlängerungen und SMR. Neue Reaktorblöcke sind keine im Bau, der Standort für einen ersten kommerziellen SMR steht allerdings fest: Ein BWRX-300 am Standort Darlington soll bis 2028 in Betrieb gehen. Weitere SMR sind teils mehr, teils weniger konkret geplant.

Südlich der USA werden in lediglich drei Staaten Reaktoren betrieben: Ein CANDU- und zwei Schwerwasserreaktoren nach einem Design des früheren deutschen Herstellers KWU in Argentinien und jeweils zwei in Mexiko (SWR des amerikanischen Herstellers GE) und Brasilien (2-Loop-Anlage von Westinghouse und DWR nach KWU-Design). Der Anteil der Kernenergie am jeweiligen Strommix liegt in diesen Ländern zwischen 2,2 und 6,3 Prozent. In Argentinien wird zurzeit ein SMR gebaut, der Vertrag zum Bau eines Hualong-1 mit 1.200 MW Bruttoleistung am Standort Atucha wurde mit China Anfang Februar 2022 unterzeichnet; in Brasilien wurden die Arbeiten an einem dritten Block in Angra nach sechs Jahren Unterbrechung wieder aufgenommen (Referenzanlage Angra-2).

Asien

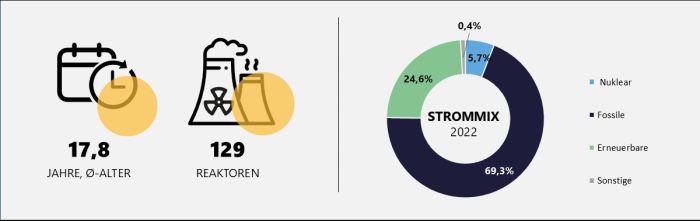

In Asien kommt der Anteil der Kernenergie an der gesamten Stromproduktion auf gerade einmal 5,7 Prozent; in acht Ländern werden 129 Reaktoren betrieben. Dazu kommen 23 „suspended operation reactors“, 19 davon sind japanische Reaktoren, die seit dem Reaktorunfall von Fukushima heruntergefahren sind. Das durchschnittliche Alter der betriebenen Reaktoren beläuft sich auf 17,8 Jahre. Zudem werden hier 43 Blöcke neu gebaut – davon 28 in China und sieben in Indien. Dem gegenüber stehen 34 Reaktoren, die sich im Rückbau befinden. Auf keinem anderen Kontinent werden auch nur annähernd so viele neue KKW gebaut. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Anteil Asiens an der Weltbevölkerung bei über 50 Prozent liegt und sich der Energiebedarf in den letzten Jahrzehnten auf keinem Kontinent so vervielfacht hat wie hier. Entsprechend viele andere (insbesondere fossil befeuerte) Kraftwerke wurden errichtet, was auch den relativ geringen Anteil der Kernenergie am Strommix erklärt.

Fernost

4,9 Prozent beträgt der Anteil der Kernenergie am Gesamtstrommix in China. Dafür sind 59 Reaktoren mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 10,6 Jahren verantwortlich. Zwei neue Reaktoren wurden letztes Jahr in Betrieb genommen, 28 neue Reaktorblöcke verschiedener Typen werden zurzeit gebaut. Die World Nuclear Association und der WNISR geben hier sogar 30 aktuelle Neubauprojekte an; zusätzlich sollen unbestätigten Berichten zufolge derzeit zwei HTR-PM-600 (aufbauend auf dem HTR-PM am KKW Shidaowan) am AKW Xinan gebaut werden. Für Chinas Bemühungen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, spielt neben dem Ausbau der Erneuerbaren die Kernenergie eine wichtige Rolle. Das wird auch im aktuellen 5-Jahres-Plan noch einmal bekräftigt, demzufolge weitere Reaktorneubauten vorgesehen sind. China versucht zudem in neue Märkte vorzudringen, um seine Technologie und Kompetenzen zu verkaufen.

In Südkorea ist der Anteil der Kernenergie an der gesamten Stromproduktion ein ganzes Stück höher: 31,5 Prozent steuern die aktuell 26 laufenden Reaktoren zum Gesamtstrom des Landes bei. Die neue Regierung hat den geplanten Ausstieg aus der Kernenergienutzung rückgängig gemacht, neben dem Ausbau der Erneuerbaren soll sie dabei helfen, die Klimaziele des Landes zu erreichen: Der Anteil am Strommix soll bis 2036 auf 35 Prozent erhöht werden; 2022 und 2023 wurde jeweils ein Reaktor ans Netz angeschlossen, zwei weitere sind zurzeit im Bau. Südkorea bemüht sich zudem in verschiedenen Ländern darum, in Bauprojekte einzusteigen: In den Vereinigten Arabischen Emiraten haben mittlerweile vier Blöcke des koreanischen Herstellers KHNP den kommerziellen Betrieb aufgenommen, am tschechischen Standort Dukovany sollen zwei koreanische Blöcke gebaut werden; Gespräche mit beispielsweise Ägypten, Polen, Saudi-Arabien oder Uganda laufen.

Zu den Ländern, deren Energiepolitik durch Fukushima stark beeinflusst wurde, gehört natürlich auch Japan. Vor dem Unglückstag liefen dort 54 Reaktoren, die fast 30 Prozent zur Gesamtstromerzeugung des Landes beisteuern. Diese wurden nach der Katastrophe zunächst alle heruntergefahren; 14 davon sind mittlerweile wieder am Netz, zuletzt die beiden Blöcke Onagawa-2 und Shimane-2 im Oktober beziehungsweise Dezember 2024, weitere sollen in den nächsten Jahren folgen. Dem gegenüber stehen 27 Reaktoren, die sich zurzeit im Rückbau befinden. Der aktuelle Anteil der Kernenergie am Strommix beläuft sich auf 5,6 Prozent – allerdings plant die aktuelle Regierung, den Anteil bis 2030 wieder auf 20 bis 22 Prozent zu steigern. Dazu sollen auch die beiden derzeit im Bau befindlichen Reaktoren ihren Teil beitragen. Zudem dürfen seit Mitte 2023 Reaktoren prinzipiell über die bisherige Begrenzung auch über 60 Jahre hinaus betrieben werden. Langfristig sollen Reaktoren der nächsten Generation gebaut werden, um alte Kraftwerke zu ersetzen.

Taiwan hat nach den Eindrücken der Ereignisse aus Fukushima den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Der einzig verbliebene von vormals sechs Reaktoren soll noch bis Mai dieses Jahres Strom erzeugen, bevor er stillgelegt wird und die Kernenergie in Taiwan der Geschichte angehören wird.

Naher und Mittlerer Osten

Anders sieht es in Indien aus, wo zusätzlich zu 20 laufenden Reaktoren derzeit sieben weitere Blöcke gebaut werden. Bei den Neubauten handelt es sich um indische Eigenentwicklungen auf Basis des CANDU sowie Reaktorblöcke russischen Typs. Es gibt Pläne für eine Vielzahl weiterer Reaktoren, auch SMR.

Auch in Pakistan wird die Kernenergie zur Stromerzeugung genutzt: Sechs Reaktorblöcke steuern hier einen Anteil von 17,4 Prozent zur Gesamtstromerzeugung bei. Im Jahr 2021 und 2022 wurde am Standort Karachi jeweils ein Hualong-1 in Betrieb genommen.

Im Iran läuft seit gut zwölf Jahren ein WWER-1000, der zweite ist im Bau. Laut iranischen Angaben ist am Standort Sirik im Süden des Landes eine weitere 4-Block-Anlage im Bau. Die IAEO führt diese Anlage in ihrem Power Reactor Information System allerdings nicht auf.

In Asien gibt es auch eine Reihe von Ländern, die aktuell in die Kernenergie einsteigen. Dazu zählen zum einen Bangladesch, wo zurzeit zwei Reaktorblöcke russischer Bauart gebaut werden, zum anderen die Vereinigten Arabischen Emirate: Seit 2020 nahmen dort vier Reaktoren sukzessive den Betrieb auf, der letzte im März 2024.

Afrika

In Afrika werden lediglich zwei Reaktoren betrieben, die einen Anteil am Gesamtstrommix von 0,4 Prozent ausmachen. Sie stehen beide in Südafrika, wo die Kernenergie auf einen Anteil von 4,4 Prozent am Strommix kommt. Beide Anlagen wurden zeitgleich gebaut und gingen 1984 beziehungsweise 1985 ans Netz, woraus sich ein Durchschnittsalter von 39,8 Jahren ergibt.

Da die Stromnetze auf dem Kontinent in den nächsten Jahren jedoch ausgebaut werden müssen, könnte die Kernenergie hier zukünftig eine größere Rolle spielen. Der Kontinent ist dadurch auch für ausländische Investoren interessant, einige Länder (beispielsweise Ghana, Nigeria, Kenia, Ruanda, Uganda) beschäftigen sich konkret damit, wie ein Einstieg in die Kernenergie zu realisieren ist.

In Ägypten werden am Standort El Dabaa vier russische Reaktorblöcke (WWER-1200) gebaut. Die Baugenehmigungen sind erteilt, Arbeiten laufen. Block 1 soll nächstes Jahr in Betrieb gehen.